Esta entrada del blog en realidad es un capítulo que, a su vez, forma parte de un trabajo aún pendiente de publicación sobre el mastín: El mastín español. Historia de un compañero, que presenté a un certamen convocado por la Real Sociedad Canina en 1998, y en la que tuve el honor de ganar el segundo premio, en su categoría de razas españolas.

La Mesta es un capítulo tan importante en la historia de Castilla, tanto por la riqueza generada como por la pujanza dentro de Europa, que numerosos autores han profundizado en el estudio de sus múltiples facetas, tales como el origen, desarrollo, economía, etc. De entre ellos destaca el norteamericano Julius Klein cuya obra: La Mesta. Un estudio de la historia de la economía española, 1273-1836, en la que empleó varios años de ardua investigación en diversos archivos, obra rica en información y lúcida en exposición, sigue siendo la «biblia» para todos los que han querido acercarse a lo que significó, para Castilla, la cría de ovino y el comercio de la lana durante seis siglos.

Un apunte sobre Julius Klein, el pionero

La figura de Julius Klein es una rara avis, en el sentido que tuvo que ser un norteamericano y hace más de un siglo, el que se interesase por un tema, supuestamente tan importante para nosotros y que aquí nadie había tocado, o en todo caso muy de pasada. Licenciado en Historia y Literatura por Berkeley, fue becado por la Universidad de Harvard entre los años 1912 y 1914 para investigar en Europa. Y aunque consultó esporádicamente archivos de Francia, Gran Bretaña y Alemania, fue en España donde más tiempo permaneció… en una España todavía muy atrasada. Durante esos años se dedicó afanosamente a consultar legajos polvorientos en varios archivos, tales como los de Simancas o el de la Asociación de Ganaderos del Reino, que absorbió los de la Mesta de Castilla tras su disolución.

Su obra La Mesta…fue presentada como tesis en Harvard aunque no se publicó hasta 1920. Pero hubo de esperar a 1936 para ser traducida y publicada en castellano gracias a la Revista de Occidente, fundada y dirigida por Ortega y Gasset. Julius Klein aún hizo algún trabajo de investigación sobre Latinoamérica, aunque lo que pudo haber sido una gran carrera como investigador y docente quedó a un lado ante su nueva actividad, ésta vez como asesor político experto en temas económicos y latinoamericanos, en puestos cada vez de mayor responsabilidad.

Los conflictivos comienzos del pastoreo. Los antecedentes de la Mesta

Podemos resumir, en esencia, la importancia que tuvo la ganadería en la España medieval si tenemos en cuenta dos factores: el avance de la Reconquista y la escasez de población. Según avanzan las fronteras hacia el sur, la ganadería se impone como medio de explotación de unas tierras extensas y asoladas por la guerra, con constantes incursiones por uno u otro bando, por las frecuentes epidemias de peste y por largos periodos de sequía con la secuela de la hambruna:

-…la continuidad de guerras y alborotos impedía la labranza de los campos (Colmenares, «Historia de Segovia», tomo I, pg. 445)

-…en este año (1301) fue en toda la tierra muy bien grand fambre, e los omes moríanse por las plazas e por las calles de fambre, e fue tan grande la mortandad en la gente, que bien cuidaran (calcularan) que muriera el cuarto de toda la gente de la tierra… (Crónica de Fernando IV, pg. 119)

–…en el año de 1350 murió el mismo rey Don Alfonso (de la peste negra, en Algeciras). En esta peste que arrasó toda Europa y parte de Asia, España padeció infinito; tanto, que después del diluvio no hay noticia de semejante calamidad; de tres partes de la gente perecieron las dos; entonces se despobló España, y las tierras quedaron yermas, sin dueños y sin colonos…(Fernando Cos-Gayón, «La Mesta», 1869).

-…en 1348 hace su aparición la peste negra; en tres años se lleva a un tercio de la población europea mientras que el clima sufre un descenso de la temperatura: los inviernos se prolongan, los ríos se hielan durante meses y los lobos entran en París…(Georges Minois, «Historia de los infiernos«).

-…Et quando el Rey ovo a salir de la tutoria, falló el regno mui despoblado, et muchos lugares yermos: ca con estas maneras muchas de las gentes del regno desamparaban heredades… («Crónica de Don Alfonso el Onceno», en 1325)

La agricultura precisa para su aprovechamiento de una población estable, cierta seguridad y el tiempo necesario para esperar las cosechas, y estas tres cosas en la Castilla medieval, de momento, son impensables. La ganadería ofrece la ventaja de que necesita menos mano de obra y, sobre todo, ofrece más movilidad. El pastoreo ya era practicado por los celtíberos, herencia de la cultura pastoril nómada de sus antepasados arios. Se limita en un principio a los mismos recorridos que hacían los celtíberos en lo que aún no se llamaba Castilla: en la cuenca del Duero, de la montaña a la llanura y de la llanura a la montaña, siguiendo el ritmo de las estaciones. Recorridos de pocos días, al estilo de la transterminancia que siguen practicando los pastores en los valles del Pirineo.

Pastoreo estival en los valles del Pirineo

Pero, poco a poco, y superando sus crisis motivadas por las guerras o la peste, la población va aumentando, lo que conduce a que se van colonizando cada vez más tierras que comienzan a ser cultivadas. Esta corta trashumancia en los reinos de Castilla y León fue motivo de conflictos desde sus comienzos -y antes, como veremos- , al chocar los movimientos del ganado con el uso de las tierras por parte de los agricultores, conflictos harto frecuentes si consideramos las muchas veces que se intenta regular:

– en el año 504 se redacta el Código de Eurico, de unos 400 capítulos donde se recopilan las «mores» o costumbres, entre otras las del pastoreo. Su sucesor, el rey godo Sisenando lo amplía en el 603.

-Recesvinto aprovecha el VIII Concilio de Toledo, en el año 654, para redactar el Liber Iudiciorum (o Libro de los Jueces), más conocido como el Fuero Juzgo al ser traducido al castellano años después, y donde podemos leer: «autoriza el acceso, sin restricciones, del ganado a las tierras abiertas y su paso por carreteras públicas («Fuero Juzgo», Lib.VIII, tit.IV, ley 27).

-el Fuero de 974 autoriza a proceder contra quien se apodere del ganado.

Villas y ciudades, a partir del año 1000, redactan sus propios fueros bajo la aquiescencia de los reyes, en un intento de expansión de sus áreas de influencia y apacentar sus ganados:

-Alfonso I de Castilla, en 1088: …tomando debaxo su protección y amparo todos los ganados de Segovia y mandando que pudiesen pastar libremente sin que nadie se atreviere a oponerse a los pastores, prenderlos, montazgarlos (cobrarles impuestos) ni impedírselo…(Colmenares, «Historia de Segovia«).

-Salamanca redacta sus propios fueros para controlar los derechos de paso y pasto de los ganados foráneos. En los Fueros de Sepúlveda y Fresno, otorgados por Alfonso VIII en 1207, se prohibe labrar y poblar los lugares más alejados del término, los «extremos» (palabra que vamos a oir a menudo) reservándolos para sus pastos.

-El Fuero de Cuenca castiga con fuertes multas y la expulsión a los que se atrevan a arar dichos extremos: …»Qui exido de conceio laurrare, assí de uilla como de aldeas, peche LX marauedís al juez y a los alcaides y a los caualleros y dexe la heredat»…

Las tierras, a menudo, están en poder de la nobleza feudal y los monasterios, y contra estos dos poderosos estamentos chocan los concejos de los pueblos. El propio Cid Campeador actuó una vez de juez, en el año 1073, en un pleito entre el monasterio de Cardeña y el concejo de Orbaneja. Caballeros y modestos propietarios se reúnen varias veces al año para dirimir sus problemas. Son el germen de las «mestas» (uniones) locales de ganaderos y pastores. En estas mestas ya tenían derecho a voto cualquier propietario de 50 o más ovejas, fuesen estantes o trashumantes, tanto hombres como mujeres. Este democrático derecho al voto se mantuvo igual años después, ya bajo la protección de la poderosa Hermandad de la Mesta de Castilla, donde valía lo mismo el voto de una mujer con cincuenta ovejas que los conventos de Guadalupe o El Escorial, propietarios de rebaños con miles de cabezas.

La palabra «mesta» se utilizó en un principio con más exactitud para designar al ganado mesteño o descarriado, «mixto» o mezclado con otros rebaños. Los pastores se reunían en lugar y fecha prefijados para reconocer cada cual las suyas. Para evitar tentaciones, Alfonso XI de León, en 1229 dispone: …«guardar las mestas, no ocultarlas, venderlas ni mudarlas la marca»…

Pero son inevitables los conflictos entre los concejos con intereses pastoriles por el aprovechamiento de los pastos. Apenas conocido fue el enfrentamiento acaecido entre los concejos de Madrid y de Segovia, que no tuvo nada que envidiar a una película del Oeste. Durante casi cien años, entre los años 1200 y 1300 se sucedieron a ambos lados de la Sierra saqueos, destrucción de aldeas, robo de ganado y muertes, todo por unas hierbas fronterizas.

El caso más llamativo es el de Segovia, protegida en sus pretensiones por Alfonso VIII, por el Documento de las Cañadas, de 1208. Segovia avanza sobre las tierras de otros concejos, y el más perjudicado es el de Madrid, quedando ésta reducida casi a las tierras que rodean la villa (Elías Tormo, El estrecho cerco de Madrid, de la Edad Media, por la admirable colonización segoviana, en el Boletín de la Academia de la Historia, 1946).

Alfonso X intentó poner orden fundando en 1268 la villa de Guadarrama, poblada por segovianos, para arbitrar las competencias entre éstos y los madrileños (Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España, de Don Pascual Madoz, S.XIX). Y ya que, pongamos que hablo de Madrid, el famoso emblema del Oso y el Madroño también tiene que ver con el tema: representa la solución salomónica que se encontró al litigio que se mantuvo durante veinte años entre el concejo y el cabildo. Los vecinos pudieron aprovechar los árboles y la caza, representados por la osa (es una osa y no un oso) y el árbol (un manzano, más que un madroño), mientras que el cabildo pudo aprovechar los pastos para sus ovejas (la hierba del suelo).

Las tensiones entre concejos de campesinos y pastores se iban haciendo tan frecuentes que, a ruegos de éstos y con el fin principal de regular los derechos de paso, los montazgos y portazgos (impuestos locales por derechos de paso), Alfonso X El Sabio funda el Honrado Concejo de la Mesta de Castilla, por los Privilegios de Gualda, el sábado 2 de Septiembre del año 1311 de la Era Hispánica, según consta en los documentos (año 1273 de la Era Cristiana).

Carta de confirmación de los privilegios de la Mesta por Enrique II

La Mesta

En esencia, la Mesta es un sindicato de ganaderos que se unen para protegerse, homologar el precio de la lana, evitar competencias en el arriendo de los pastos (y evitar que suban los precios), eludir los múltiples impuestos que debían pagar allí por donde pasaban sus ovejas y, muy importante, proteger la integridad de las «servidumbres de paso», tupida red de caminos pecuarios, estimados en un total de 125.000 kilómetros, formados por:

-cañadas: vías principales, con una anchura fija de 90 varas castellanas, unos 76 metros.

-cordeles: enlaces entre cañadas, de 45 varas, unos 39 metros de anchura.

-veredas: caminos locales, de 23 varas, unos 19 metros

y que van a permitir la marcha de los ganados a «extremos» desde las sierras de origen.

Mapa de las principales cañadas de la Mesta y sus áreas de invernada

No es éste el lugar para extenderse hablando de la Mesta de Castilla. Sólo decir que durante sus seis siglos de existencia fue un estado dentro del estado, con leyes, autoridades y parlamento propios, con un sistema democrático como decíamos más arriba con votaciones a mano alzada en los que valía lo mismo el voto de un humilde propietario de cien ovejas que el del Monasterio de El Escorial, con 30.000, y un escrupuloso respeto a las decisiones tomadas en sus juntas semestrales.

Burgos, sede del Consulado de la Lana

Bajo el reinado de su fundador, Alfonso X El Sabio, Castilla disfruta de la economía más próspera de la península y es una de las potencias más pujantes de Europa, gracias a la repoblación de las ricas comarcas andaluzas, recién conquistadas, y al desarrollo de la ganadería y la exportación de lana, que compite con tal éxito con la lana inglesa que copa los mercados y la industria pañera de Flandes, Génova y la propia Inglaterra; fomenta el desarrollo de ciudades feriales como Medina del Campo o Burgos (sede del Consulado de la Lana, donde se regula todo el comercio exterior), y de los puertos del Cantábrico, tales como Santander, Bilbao o Castro Urdiales, donde se embarca el preciado género con destino al norte de Europa.

Embarcando los fardos de lana

Para el trasiego de las miles de arrobas (en Castilla, equivalente a 11’500 kg; en Aragón, a 12’500 kg) de lana desde los lugares de esquileo hasta los mercados y puertos, se crea en 1497 la Cabaña Real de Carreteros, equivalentes a los camioneros de hoy en día -aunque algo más lentos-, y que en sus carretas hacían unas rutas circulares transportando además de la lana, sal, cerámicas, carbón, madera y otros géneros, de un punto a otro. En invierno descansa la fuerza motriz, los bueyes, en las dehesas de Talavera y comarcas cercanas, recuperándose con los ricos pastos que crecen en la ladera sur de la Sierra de Gredos.

Carretas de bueyes por el Puente de Segovia de Madrid, finales S.XIX.

…la mejor sustancia destos reynos…

Staalmeesters: el Gremio de Pañeros de Amsterdam, por Rembrandt. Los que compraban la lana merina

…de nuestras lanas y caballos se hacía el mejor aprecio, como en tiempos de los godos y romanos, pues consta que los reyes de África enviaron a Carlomagno entre otros regalos exquisitos, una porción de lana de nuestras ovejas (pag. 117)… nuestros tejidos de lana, algodón, lino y seda eran muy estimados en toda Europa, como se echa de ver por los muchos velos y telas que iban de España a Roma en el siglo nono, y por el paño que envió a regalar el rey Mahomad Abu-Abdalla en el año de 865 a Carlos el Calvo, rey de Francia (pag. 131)…(Masdeu, «España Árabe, en Historia Crítica», Tomo XIII, pag.117, 1781).

La lana española tenía ya fama en la antigüedad. Autores clásicos como Varrón, Columela, Plinio y Estrabón mencionan la calidad de la lana de las ovejas de la Bética, o los sagum, túnicas de lana de los celtíberos, requeridas como impuesto por los romanos, aunque es cierto que la lana de las ovejas iberas era de fibra larga y suave y color pardo rojizo, y no crespa y corta y de color blanco, como la lana merina.

–…cuando el general Lúculo sitió la ciudad de Intercatia (aún sin localización precisa: se barajan, entre otras, Villalpando, Aguilar de Campos o San Pedro de Latarce) les exigió, a cambio de su indulgencia, cincuenta rehenes y diez mil «sagum»… ((Appiano de Alejandría, «De rebus hispaniensibus»).

Figura ibera representando un lobo devorando una oveja

A la izquierda, pequeño exvoto ibérico de bronce hallado en Despeñaperros. A la derecha, parece la figura de un belén, pero es un exvoto romano de terracota

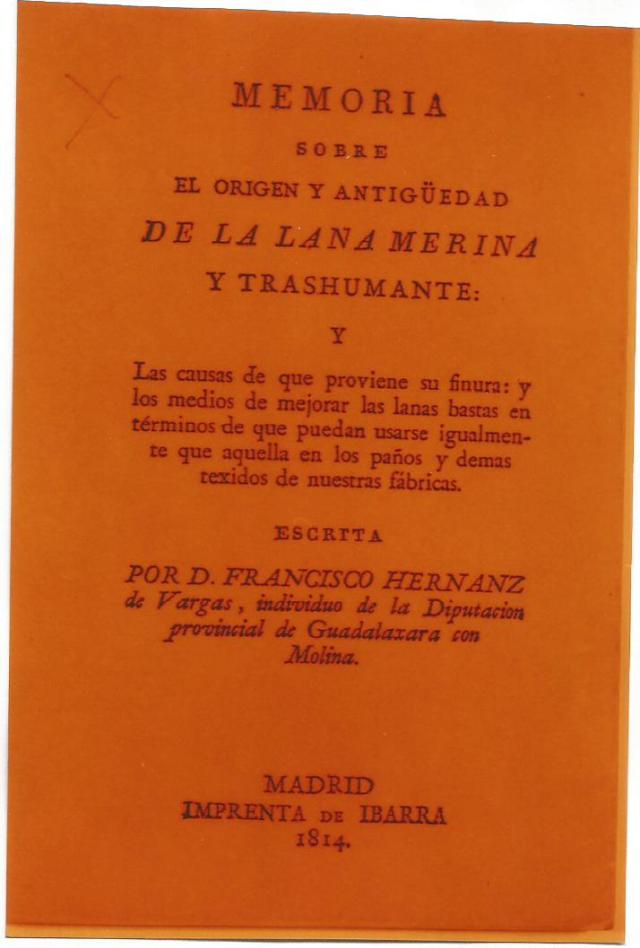

Pero el auge de la Mesta se produjo al finalizar la Reconquista, con la obtención de la oveja merina, de finísima lana, y la conquista de los vastos territorios de La Mancha, Andalucía y Extremadura, ideales como pastos de invierno. La primera mención a la lana merina consta en un documento notarial redactado en 1307, por el clan de comerciantes genoveses Usodimare, en la que se alude a la compra en Túnez de unos sacos de «lana qui apellatur merinus» («lana que llaman merina». Robert Salatino López, «The Origins of the Merino Sheep»). En España la primera mención se halla en los inventarios de tarifas expendidas por Juan II, en 1442, en los que fijan las tasas para el paño confeccionado con «lana merina» (Julius Klein, «La Mesta…»).

Carnero y oveja merina. Obsérvese el espesor de la capa de lana

Ilustración de un facsímil del libro De Materia Médica, del médico griego Discórides (Siglo I), traducido por el médico segoviano Andrés de Laguna, con ampliaciones, comentarios e ilustrado por él mismo (1554), y donde se puede ver unas tijeras como las del Museo Arqueológico.

Tijeras de esquilar celtíberas, Museo de Arqueología de Madrid. Iguales a las usadas de siempre, hasta que aparecieron las esquiladoras eléctricas

Aunque para variar, hay teorías de lo más pintoresco para explicar la aparición de la apreciada oveja merina, parece ser un proceso de cruzamiento del ganado autóctono con moruecos importados procedentes de la región de Al-Gharb, de Marruecos. Se protege celosamente a estas ovejas, fuente de la principal riqueza de Castilla (…la mejor sustancia destos reynos…), prohibiendo su exportación y controlándolas, una a una, las pocas veces que atraviesan las fronteras hacia Navarra, Aragón o Portugal.

De la misma forma que monasterios como El Paular, Guadalupe o El Escorial, pertenecientes a la orden de los Jerónimos, poseen mediante donaciones gran parte de los pastizales de verano en el norte, la «invernada» se realiza en los extensos territorios del sur, arrebatados a los moros por las órdenes militares (Santiago, Calatrava, Montesa) que han contribuído a su conquista. Estas tierras de secano, incapaces de mantener grandes rebaños en verano al quedar agostadas y resecas, obtienen excelentes rentas como pastos invernales, lo que se llamó «maravedís de yerba». Unos y otros obtienen parte importante de sus ingresos gracias al comercio de la lana merina.

Es ahora cuando la trashumancia alcanza sus máximos recorridos, moviendo cada año entre dos y tres millones de ovejas -llegaron a ser cinco millones en 1780- en un doble viaje de hasta 600 kilómetros, 20 días como mínimo, a razón de 4 ó 5 leguas diarias (unos 20-30 kilómetros), desde las montañas del norte de Castilla hasta los «extremos», cada vez más alejados, de Extremadura, La Mancha o Andalucía.

Extremadura, pastores y perros

Y hablando de Extremadura, y pese a lo que se ha propuesto a menudo, el nombre de la región extremeña no le viene de ser «extrema» y «dura», sino que es, sencillamente un término pastoril. Cuando los pastores, sorianos y segovianos en su mayoría (lo que se conocía como «serranos») se despedían de sus familias por San Miguel, 29 de Septiembre, decían que se iban «a la extremadura», es decir, comenzaban su viaje «a extremos»…unos extremos que ya no estaban en las afueras de su pueblo, sino cada vez más alejados.

Una imagen que ya no se ve, salvo «festejos reivindicativos». Cabras junto a la Puerta de Alcalá. Fotografía de 1.910

El paso de las merinas por el Puente de Alcántara, Cáceres. Construído por los romanos entre los años 104 y 106, su nombre actual deriva precisamente del árabe: al-qantara = «el puente».

Se habla en los contratos de «lana extremada» y de «lana extremeña», como sinónimo de lanas u ovejas trashumantes que, al igual que los pastores, «hacen los extremos», así como se menciona al hablar del ganado estante como «que no extremeña». Al igual que «andadura» es el hecho de andar, y «metedura» el hecho de meter, la «extremadura» era el hecho de viajar a los extremos, el viaje en sí, aunque acabase por dar nombre a aquellas tierras lejanas donde terminaba el recorrido, y a donde se referían las familias de los pastores cuando se les recordaba: «están en la extremadura». Aún suena por las sierras, melancólico, el romance de despedida:

…ya se van los pastores a la extremadura (con minúscula), ya se queda la sierra triste y oscura…

La dura vida de los pastores goza al menos de una fuerte tutela por parte de la Mesta: los pastores están exentos de servir en el ejército, por tanto no se les puede movilizar en caso de guerras. No se les puede encarcelar por deudas de sus amos ni de la Mesta. Están exentos de aparecer ante la justicia como testigos y no necesitaban abandonar los rebaños ante el requerimiento de ningún funcionario…a no ser que fueran expresamente autorizados por la Mesta. Sólo pagan impuestos en su lugar de origen.

Pastores castellanos.

Figura de plata de pastor romano (Siglo I), con cordero a la espalda

La anunciación de los pastores. Fresco del techo en San Isidoro de León.

…otrosí, mando que ningún pastor non sea prendado por razón ninguna, si non fuere por su debida propia o por fiadura que el mesmo haya fecho… (Alfonso X, «Privilegios de Gualda», 1311 de la Era Hispánica).

-… y que pagasen segun fuero (no «fuera», sino por los Fueros de protección) el daño que hiciesen los ganados en las mieses, viñas, huertos, prados o dehesas, reconocidas por tales… (Disposiciones de Alfonso de Castilla en el año 1200 según Colmenares en su ya citada «Historia de Segovia», 1637)

Como vemos la casi única obligación de los pastores era permanecer con el rebaño impidiendo el acceso de las ovejas a las «cinco cosas vedadas»: trigales y panes, viñas, huertas y prados de guadaña. Y protegerlos contra los lobos y los forajidos. Esta necesidad de protección se consigue con dos cosas: armas y perros.

La escasez de armas de fuego en épocas pasadas dificultaba la caza del lobo. En el año 1527 el Emperador Carlos V prohibía el ejercicio de la caza con armas de fuego, así como la tenencia de arcabuces por los particulares, reservando su uso para el ejército. Las quejas formuladas por los pastores, quienes se sentían desvalidos ante las frecuentes depredaciones de los lobos, motivó que en el año 1617, Felipe III promulgara una pragmática autorizándoles el uso de las armas de fuego.

La Mesta reconoce a los pastores castellanos el derecho a ir armados por los frecuentes ataques de que los rebaños eran objeto, no sólo por parte de los lobos, sino también por «merodeadores y gitanos». Los gitanos fueron causa de un sinfín de quejas por parte de la Mesta, lo cual influyó en el Decreto de 1499, que los expulsaba del territorio. Pero no parece que tuviera este edicto una gran eficacia -como está claro, los gitanos siguen entre nosotros- , ya que reaparece el problema repetidamente en años sucesivos. A los alcaldes entregadores de La Mesta se les concedió una licencia especial de armas para defenderse de los gitanos.

Manuales para pastores

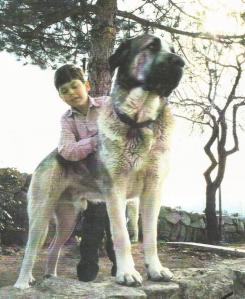

En cuanto a los perros, para el cuidado de las ovejas se necesitaban de dos clases: los careas y los mastines. El carea: pequeño, ágil, listo, atentos a las órdenes de los pastores para conducir las ovejas. No tenía un estándar definido, se seleccionaban los que por herencia materna o temperamento parecían ofrecer las cualidades necesarias. Hoy día sí hay un carea castellano, pero razas estandarizadas similares las vemos por otras zonas ganaderas: el Gos d’atura catalán, su versión francesa allende el Pirineo o Berger des Pyrenées, o el Euskal Artzain Txacurra vasco.

Gos d’atura catalán. En castellano se traduciría como «perro de parada»

La palabra: «carea», para designar a este tipo de perros vendría del hecho de la conducción de las ovejas hacia el «careo»: hierba que pastan las ovejas, de donde proviene «carear»: pastar, o la frase «salir al careo».La aparición del carea en la Mesta es tardía ya que el papel de conducir el rebaño estaba encomendado en un principio a los zagales, chavales de doce o catorce años que estaban todo el día corriendo alrededor del rebaño para que no se metiesen en los «vedados».

El mastín

Y el mastín, resistente para aguantar las caminatas, duro para soportar fríos y calores, valiente y fuerte para enfrentarse a los lobos… Antes de la aparición de las armas de fuego y aún con éstas, ante el ataque nocturno de una manada de lobos, un rebaño de ovejas sin mastines está indefenso, sin más. Si en las montañas y los páramos de Castilla los mastines eran la mejor arma contra el lobo, en los largos desplazamientos de la Mesta, el mastín se hizo imprescindible, y se le da la categoría que merece. En el salario de los pastores, junto al «cundido»: sal, pimentón, ajos, sebo, manteca y pan, que dará lugar a platos pastoriles tan sabrosos y energéticos como las migas y la caldereta, se incluye la comida de los perros: el «canil», pan negro de centeno especial para los perros y el «chicharro», mezcla de harina de centeno, restos de carne y huesos triturados. En Burgos, en los siglos de la Mesta, se obligaba a las gentes a dar de comer antes a los perros pastores que a las propias personas, e idéntica ración.

…La cabaña de merinas estaba compuesta por lo menos un rebaño, no inferior a 1.000 cabezas, el cual se dividía en dos o tres hatajos de parir (hembras de vientre), otro de borras (corderas primales de reposición) y la carnerada (sementales), mas los mansos (también llamados encencerrados), carneros castrados jóvenes, siempre cornudos, de buena marcha y debidamente adiestrados, usados como guías y auxiliares de la conducción de las distintas piezas enumeradas… («Razas ovinas españolas», de los veterinarios Antonio Sánchez Belda y María C. Sánchez Trujillano).

El rebaño estaba a cargo de un pastor con cuatro ayudadores y cinco mastines. Julius Klein en su libro La Mesta…nos cuenta:

…los perros eran cuidados con especial esmero, asignándoles la misma cantidad de comida que a los pastores. Todo daño inferido a los perros se multaba con una pena de cinco ovejas en adelante. La posesión de un mastín extraviado era ilegal, sin previa autorización de La Mesta otorgada en sus juntas anuales…

Se protegía a los perros loberos con fuertes multas:

-…si alguno matare can villano de ganado que lobo mate o tuelle a lobo, pague XV mencales… (Fuero de Cuenca, otorgado por Alfonso VIII en 1190).

-…todo aquel que can aldeano matare que lobo matare peche XX mencales…e qui matare otro can que non sagudiere carne a lobo, peche X mencales… (Fuero de Zorita de los Canes, S. XIII)

-Otro tanto se señala en el Fuero de Baeza, otorgado por Fernando III en 1236, sobre un conjunto de disposiciones dictadas anteriormente por Alfonso VII, más tarde ampliado por Alfonso X.

…est es Fuero antiguo del precio de los canes…e por can que mata al lobo, treinta sueldos, e el otro tres sueldos… (Fuero Viejo de Castiella, Libro Segundo, Titol V, en 1378, en origen dentro de la colección de Alfonso VIII de 1212).

Las carlancas: una herramienta imprescindible para proteger el cuello de los mastines de la dentellada mortal del lobo

Con relación a la función de los perros «matalobos» me veo obligado a mencionar el libro: Perros: una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución, del biólogo estadounidense Raymond Coppinger. Aparte de sus teoría sobre el origen y de algunas otras más que no comparto, hace mención varias veces a que los perros realmente no mataban lobos en Europa. Sólo con las cuatro citas anteriores donde ya, desde la Edad Media, se mencionan perros que mataban lobos en la España medieval, más otros testimonios que podría añadir, creo que quedaría bien demostrado. El autor, como ya mencioné es norteamericano y allí no hubo generaciones de ganaderos con necesidad de plantear estas estrategias. Si hubiese investigado en España quizá hubiera cambiado su opinión.

Pero por si esos testimonios medievales le pareciesen dudosos al autor, hay otro testimonio gráfico incontestable: un documental en blanco y negro, sobre el ataque de dos lobos a las ovejas en una granja aislada en la montaña nevada. No se menciona el país ni la época pero calculo años 30-40. El comentarista del documental creo que habla en ruso y posiblemente se trata de un país del Este. Los lobos atacan y matan un par de ovejas. El pastor llama a sus perros y aparece corriendo un «ovtcharka», el tremendo Pastor del Caucaso, un moloso de montaña parecido a nuestro mastín, que ataca a los lobos mordiéndolos en el cuello y matándolos en menos de un minuto. El documental acaba con el pastor recorriendo las aldeas de la zona, con los lobos muertos encima de una mula, el perro caminando delante y los agradecidos campesinos recompensando al pastor con comida y especies. Señor Coppinger: los perros SÍ matan lobos. Podéis buscarlo en Youtube: en las páginas vídeos de Pastor del Caucaso, o en «perro vs. lobo» o, directamente como: Rare footage: caucasian sepherd defending the flock of sheep.

La trashumancia se rige por un calendario natural, que a su vez condiciona los contratos con los pastores: de San Juan a San Juan, 24 de Junio; el arriendo de los pastos: San Marcos, 24 de Mayo; la partida a extremos: San Miguel, 29 de Septiembre; la llegada a extremos: San Lucas, 18 de Octubre; el esquileo: por San Juan, para que a las ovejas no les afecte un frío o lluvias tardías (son muy delicadas, se acatarran con facilidad); las juntas generales y, hasta por condicionar, el nacimiento de los pastores -hijos- en Marzo al ser Junio el mes que más tiempo pasaban los pastores -padres- en casa, cuando el esquileo.

Pese a todo su poder y la influencia que sobre los reyes ejercían los grandes beneficios del comercio de la lana, la historia de la Mesta es un continuo choque por el uso de unos pastos que los habitantes de villas y aldeas consideran suyos, por derecho. En el Siglo XVIII coinciden, curiosamente, el apogeo en cuanto al número de animales trashumantes, que llegaron a cinco millones en 1780, y las críticas más feroces, impulsadas por hombres de la Ilustración como Jovellanos y Campomanes, partidarios del desarrollo de la agricultura y que achacaron a la Mesta y a sus rancias instituciones todas las culpas del atraso de España.

La trashumancia no se limitó sólo a las ovejas. Hoy día se sigue manteniendo la costumbre, el día de San Juan, de subir los rebaños de miles de vacas avileñas que van confluyendo desde los pastos del sur de Gredos hasta los del norte, siguiendo el milenario trazado del Puerto del Pico.

Campomanes en 1782 obliga a redifinir las cañadas y elimina viejos privilegios como el Derecho de Posesión, una especie de monopolio atávico de los pastos arrendados a terceros y de los que éstos no podían desligarse, ya que estaban obligados a continuar mientras la Mesta quisiese hacer uso de ellos. Campomanes también actualiza un censo del ganado y ganaderos para comprobar quién disfruta en realidad de las ventajas mesteñas. Un año después, en 1783, se redacta el Memorial Ajustado del Expediente de Concordia, entre la Mesta y los extremeños por el largo pleito en que estuvieron envueltos muchos años, al sentirse estos últimos perjudicados al no poder aprovechar los pastos que la Mesta acapara por el atávico Derecho de Posesión, y que se falla a favor de ellos.

Hoy, a la luz de la historia, podemos ver que ni asfixió la agricultura, ni abortó la industria pañera de Castilla, ni desertizó el paisaje, argumentos que, en su momento, se esgrimieron en su contra. La economía, motor del mundo, acabó con la Mesta de muerte natural: la cotización de la lana cayó en picado, cesaron las exportaciones y, pese a la protección sobre las merinas, se produjo un goteo en forma de salidas toleradas a diversos países de Europa.

…desde 1715 hasta las guerras napoleónicas, en 1808, fueron saliendo lotes de cuarenta, trescientas, seis, doscientas o mil ovejas a York, Suecia, Dinamarca, Silesia, Austria, Bayreuth, Ucrania, Sajonia, Piamonte, etc... (Charles-Philibert de Lasteyrie, «Historia de la introducción del ganado merino en diferentes partes de Europa», 1820).

Las merinas se aclimataron bien, y algunas demasiado bien. Las de Sajonia, de un rebaño de 1.000 en 1767, cuarenta años después estaban vendiendo 50.000 arrobas de lana a Inglaterra. En Alemania se fundan «Escuelas de pastores» para enseñarles a manejar a las merinas. La puntilla llegó en 1808 con la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. El movimiento de ejércitos y el desorden propios de toda guerra, dificultaron enormemente la trashumancia y los grandes rebaños de merinas desaparecieron, o bien comidos, o bien por abigeato.

Los privilegios de la Mesta ya no tenían razón de ser en una Castilla mucho más poblada y necesitada de tierras para cultivar. El 31 de Enero de 1836 quedó disuelta por Real Decreto.

Declive de La Mesta y recuperación del mastín

Las cañadas, indefensas y cada vez menos transitadas fueron invadidas, poco a poco, por tierras de labor, cortadas por los cercados o en regiones urbanizadas como la Sierra de Guadarrama, ocupadas por zonas residenciales. Y aunque de vez en cuando surjan intentos románticos de recuperar el uso de las cañadas, la realidad social y económica del país las han vuelto obsoletas para su uso original, que era el de llevar las ovejas caminando desde los pastos de verano a los de invierno.

Hoy se sigue haciendo el viaje a «extremos», aunque sea a mucha menor escala. Pero lo que suponía un viaje duro e incómodo, sujeto a las inclemencias del tiempo, en lo que se tardaba veinte o treinta días, en cuyo recorrido se perdía, por enfermedad, agotamiento y muerte hasta un 15% del ganado, y donde no era nada raro que los pastores también pudiesen enfermar y fallecer, hoy se hace de forma mucho más rápida y cómoda en tren o en camión, y si no que se lo pregunten a los pastores que son los que lo sufren, y no a los «urbanitas», nostálgicos de bucólicas tradiciones, que quizá no aguantarían ni un día a pie controlando minuto a minuto los rebaños, bajo el sol y la lluvia.

Un viejo testimonio de la Mesta en el que ya casi nadie repara: un mojón señalizador de las antiguas cañadas en plena Puerta de Alcalá de Madrid, por donde antaño cruzaban las ovejas.

El fin de la Mesta no significó que el mastín perdiese su utilidad. Desaparecieron muchos puestos de trabajo en aquella «reconversión», pero frente a los tres millones de ovejas merinas mesteñas quedaron otros quince millones de ovejas más, entre razas locales, estables o de cortos recorridos, que siguieron necesitando de la atenta vigilancia del mastín frente al lobo o los ladrones de dos patas. Tras la desaparición de la Mesta el número de trashumantes bajó a quinientas mil, pero fue aumentando según mejoraba la economía en España. En 1910 ascendieron ya a 1.500.000.

Más importancia tuvo la crisis que supuso el estallido de la Guerra Civil, unido a las penurias de la posguerra lo que, unido a la desaparición de los lobos en muchas regiones, debido a las batidas o al veneno, limitaron su número en muchas zonas, quedando arrinconados en fincas o en sus viejas montañas de la meseta, donde todavía había ganado que cuidar y lobos de los que defenderlo.

La posguerra marcó también una etapa, la de aquellos primeros aficionados que, frente a la llegada cada vez mayor de razas extranjeras por afán innovador, rescataron al mastín del ámbito rural con el objetivo de seleccionar y proteger la raza. En 1946 se redactó el primer estándar y el 4 de Marzo de 1981 se funda la Asociación Nacional del Perro Mastín Español (la del Mastín del Pirineo se había fundado en 1977).

Quizá a partir de ahora nos fijaremos mejor en ellos cuando los encontremos dando un paseo por el campo. Tumbados desde donde puedan vigilar los rebaños, manifiestan esa tranquilidad, esa confianza en sí mismos que sólo tienen los fuertes. Ni saben ni les importa si el pastor al que acompañan es indoeuropeo, celtíbero o de la Mesta. Saben que han andado mucho junto a él, y que se sienten con fuerzas para andar mucho más todavía. Pero sobre todo saben que mientras él, el mastín, esté a su lado, no va a permitirle a nadie que le toque un sólo pelo de la lana a «sus» ovejas.

–