Durante varios años se «editó» un boletín como el que encabeza esta entrada. Como indica en su encabezado, un tal Gonzalo Arias lo hacía todo: editaba, dirigía, redactaba (él solo, de ahí lo de «redactor-jefe»), administraba y mecanografiaba…a máquina, de las de antes. Además de éso se ocupaba de meterlo en sobres, donde pegaba un sello y lo echaba al buzón para enviarlo a sus, aproximadamente, sesenta suscriptores. La mayoría, simples particulares interesados en esa cosa tan rara como eran las vías romanas (ingenieros de caminos, arqueólogos, funcionarios, jubilados, profesores o simples veterinarios, como yo). Algunas pocas instituciones, y pare usted de contar. Y todo ello, con la inestimable ayuda de su «secretaria» Hilde, para más datos, su mujer.

He escogido al azar este número donde ya se anuncia la «agonía» del Miliario. Gonzalo Arias se sabía enfermo y quería buscar un sucesor o sucesores que se siguiesen encargando de la recopilación de trabajos -gratuitos, por supuesto- de los numerosos colaboradores del proyecto. Tras su fallecimiento, que no tardó en acontecer, un grupo de entusiastas mantuvo la publicación. Esta vez más cuidado, bajo el título de El Nuevo Miliario, en papel satinado y no en vulgares resmas de papel (de estraza, en sus comienzos), pero una vez desaparecido Gonzalo, el «alma mater» (y nunca mejor el latinajo) del Miliario, aquella segunda etapa no duró más de tres años, y el Miliario desapareció, como desapareció su fundador.

El Miliario Extravagante

Ya el nombre del boletín nos podía dar una idea de la mentalidad atípica de Gonzalo Arias. Para aclarar: un «miliario» o «piedra miliar» era un gran mojón de granito, generalmente de forma circular, y de una altura entre 2 y 4 metros, que los romanos colocaban en el borde de sus calzadas, esa red de caminos con las que se comunicaba todo el Imperio, con un intervalo irregular, aunque en las cercanías de las grandes ciudades podía ser un intervalo aproximado de una milla romana, más o menos cada 1480 metros, el equivalente a mil passus, el paso doble romano…no, no era una canción popular, sino la zancada de pie izquierdo a pie izquierdo (o de derecho a derecho, según se mire). La mayoría de los miliarios llevaba inscripciones donde figuraba tallado en el granito el nombre completo del emperador, la distancia hasta Roma o la ciudad próxima más importante y el gobernador militar bajo cuyo mandato fuese erigido.

Con la desaparición del Imperio Romano y el descuido de las vías y calzadas, muchos miliarios fueron destruidos, aunque otros muchos se aprovecharon por su solidez para reforzar muros de castillos, de conventos, de iglesias y palacios, de casas o incluso de una simple cuadra. Y al estar fuera de su sitio original, dieron apellido al boletín: «extravagante»: fuera del camino.

Gonzalo Arias…el extravagante

Supe de la existencia de Gonzalo por casualidad, al leer un artículo escrito por él sobre las calzadas romanas en la Sierra de Guadarrama y que apareció en una revista local, Apuntes de la Sierra, que editaba un amigo mío. Aunque no vivía aquí había sido el suegro de otro amigo de San Lorenzo de El Escorial. Al final del artículo hablaba de un libro (por supuesto, autoeditado, como el Miliario Extravagante) que no se vendía en librerías, sino que había que pedírselo a él personalmente. Por supuesto se lo encargué.

Por su ex-yerno me fui informando acerca de él. Había trabajado de traductor en la UNESCO, en París, hasta 1968. Había fundado El Miliario Extravagante en 1963, pero con anterioridad y como anexo en el Miliario iba sacando unos mapas, muy trabajados en un total de 56, que abarcaban desde Tartessos hasta la muerte de Alfonso VIII. Adjunto dos de ellos en las correspondientes entradas de la Edad Media en la Sierra de Guadarrama.

Uno de los mapas de Gonzalo Arias

Influído por las ideas de Ghandi y de Martin Luther King comenzó su vida como activista de la no-violencia. Y cuando digo activista, me refiero a un hombre que no paraba de «tocar las narices» al entonces Régimen de Franco. En 1968 tuvo su debut: recorrió unos cien metros por la calle de Princesa de Madrid portando unos carteles tipo sandwich, como en los que pone «Compro oro», pero en vez de comprar oro hacía una petición pública de elecciones…¡hacía falta valor, en 1968, con Franco vivo y con una salud de hierro!. Por supuesto fue detenido inmediatamente y acabó en la cárcel. Pero como ni era comunista ni anarquista ni peligroso, le soltaron enseguida.

En 1971 organizó la «Marcha a la Prisión» de Carabanchel, en apoyo a la objeción de conciencia al servicio militar, en unos años en los que los objetores arriesgaban condenas con largos años de cárcel. Por supuesto, el que acabó dentro otra vez fue él. Contaba que allí dentro, en Carabanchel, tuvo ocasión de conocer a muchos presos políticos (los cuales, por cierto, eran muy respetados dentro de la cárcel por los reclusos comunes), como Marcelino Camacho, Simón Sanchez Montero y otros, que le cogieron gran aprecio. Aunque no fuese comunista o sindicalista como ellos veían en él lo que siempre fue: un buen hombre, con una ética y una honradez a toda prueba, inclusive de cárceles.

En 1976 hizo una marcha desde Ginebra que pretendía llegar hasta Valencia, aunque en la frontera y como era previsible fueron detenidos. Esta vez el motivo era la denuncia pública de las torturas policiales. Estaba de Ministro de Gobernación Arias Navarro, y existía una expresa prohibición gubernamental de hablar sobre el tema. Otra vez a la cárcel.

En 1973 se mudó a La Línea de la Concepción, donde le conocí. Y se mudó allí porque desde el 73 hasta el 82 de vez en cuando cogía un chinchorro en La Línea con el que remaba a Gibraltar, y tras entrevistarse con políticos «llanitos» (nombre popular de los gibraltareños por su forma de hablar, mezcla de inglés y castellano) se volvía andando y saltaba la verja hacia España…donde los guardias civiles al saludo de…¡pero otra vez, Don Gonzalo!…se lo llevaba al calabozo una horas. El caso es que desde el gobierno se contemplaba a Gibraltar como parte de España, con lo que la detención era un contrasentido, «venía» de España, pero algo tenían que hacer los aburridos beneméritos con aquel hombre…

Tras una conversación telefónica aproveché un Puente del Pilar, creo recordar que del año 98, para conocerle. Me costó trabajo encontrar la casa, a las afueras de La Línea, un chalecito entre caseríos y alquerías, al que habían bautizado como Casatuya, porque allí ayudaban con comida, ropa y dinero a muchos necesitados de la zona, y el Campo de Gibraltar es una comarca bastante deprimida. Estuvimos hablando varias horas, me pareció un hombre de lo más interesante y seductor en su conversación. Por supuesto, no sólo me suscribí al Miliario, sino que le compré los ejemplares atrasados, y me dedicó el libro del Repertorio de caminos de la Hispania romana que había llevado conmigo.

Volví a verle por última vez en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en la Universidad Complutense. Nos había convocado a los suscriptores, pudimos juntarnos una treintena. El motivo era el de su sucesión. Nos dijo que quería dejarlo por motivos de salud, pero antes nos pidió que nos fuésemos levantando, de uno en uno, y que dijésemos nuestro nombre y por qué estábamos allí. Y uno de los que se levantó dijo: Me llamo Enrique Suja y soy el descubridor de Titulcia… Aquel día nos hicimos amigos.

Titulcia

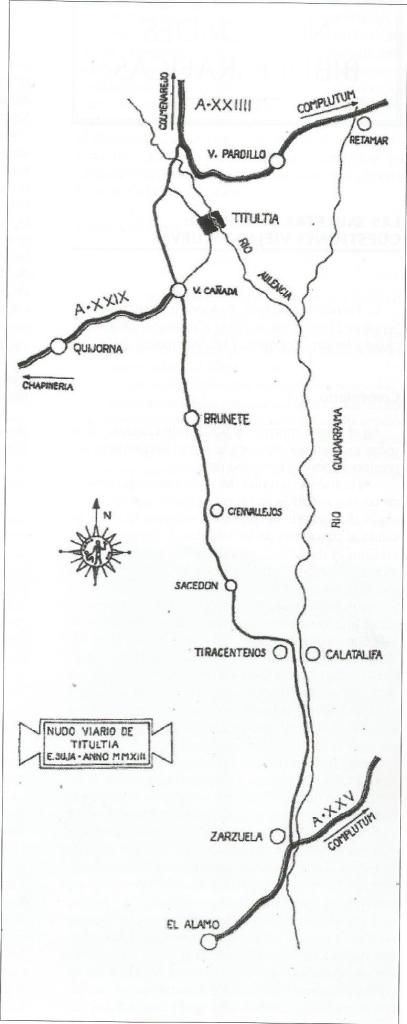

Emplazamiento de Titultia según Enrique Suja

Titulcia (o Titultia, en latín) fue un cruce de caminos de los muchos que hubo en la Hispania romana pero, en el caso de Titulcia, su importancia radicaba por estar en un cruce de caminos importantes, y por ser el límite de dos grandes provincias. El problema es que, al igual que los miliarios encontrados con posterioridad solían ser «extravagantes» (ya no estaban en su sitio original), algunas de las ciudades romanas habían desaparecido. Se mencionan en las crónicas pero su localización exacta nos es desconocida. Otras, por el contrario, han continuado existiendo sin desaparecer. De las más conocidas: Mérida está donde se fundó Emerita Augusta; Zaragoza se levanta sobre los restos de Cesar Augusta; León sobre lo que fue el campamento romano de la Legio VII, etc. Pero hay dos emplazamientos romanos ubicados en la provincia de Madrid, desaparecidos en su tiempo y que han dado lugar a muchas especulaciones: Titultia y Miaccum.

No hay que confundir el actual pueblo de Titulcia, en la confluencia entre los ríos Tajuña y el Jarama, con la ciudad romana. La confusión viene de cuando, en 1814, el rey Fernando VII cambió su nombre original de Bayona de Tajuña por el de Titulcia al pensar, por unos restos romanos encontrados, que ésta era la Titultia mencionada en los itinerarios romanos. Se ha barajado la posible ubicación de la antigua Titultia en localidades como Móstoles o la «Villa de Materno» en Carranque (provincia de Toledo).

De la otra ciudad «madrileña», Miaccum, se ha jugado con situarla en la Casa de Campo e incluso en la propia Madrid. Las teorías propuestas tanto por Gonzalo Arias como por Enrique Suja es que puede localizarse en la actual Chapinería, cerca de San Martín de Valdeiglesias y coincidente con el trazado de la vía XXIX, la que proveniente de Lusitania terminaba precisamente en Titulcia. Pero, ¿cómo es posible situar con fiabilidad una ciudad desaparecida?. ¿Y por qué tanta confusión en las localizaciones?.

El Itinerario de Antonino

El que los romanos eran gente práctica, está fuera de toda duda. Para mantener el Imperio, para asegurar el suministro de sus ciudadanos y para sostener a sus legiones existía en Roma una oficina estatal centralizada, algo así como un Ministerio de Hacienda. Organismo que estableció varios impuestos, de los que el más conocido era el de la annona: un impuesto en especies, constituído por vino, aceite y principalmente trigo. Los campesinos (y el Imperio era una sociedad de base agrícola) estaban obligados a entregar cada año una cuota fija de trigo. Y los encargados de recaudarlo, almacenarlo y conducirlo a su destino, eran las legiones romanas, aprovechando para moverse de un punto a otro del Imperio su red de calzadas.

El que los ingenieros romanos eran gente muy preparada también está fuera de toda duda. Algunos acueductos y puentes siguen ahí, resistiendo el paso del tiempo, como el acueducto de Segovia (en uso hasta hace escasos años) o el puente de Alcántara. Las calzadas romanas son otra prueba de su capacidad, diseñadas en varias capas (drenaje, refuerzo, laterales, rodadas) para caminos normales pero también para atravesar zonas pantanosas, para sortear montañas y para facilitar las comunicaciones, y con una anchura que permitía pasar dos carros. Pero aunque algunas antiguas calzadas, por su ubicación y utilidad, siguieron siendo usadas y sujetas a reformas con posterioridad para su mantenimiento, muchas de ellas quedaron en desuso y sus elementos (grandes losas, los propios miliarios) sirvieron de canteras para diferentes usos, lo que unido al paso del tiempo, las hicieron desaparecer, del todo o en parte. Encontrarlas, reconocerlas e identificarlas ya es tarea de expertos: arqueólogos e historiadores. Pero, ¿cómo saber de qué calzadas estábamos hablando?.

Una de las grandes pistas para su identificación es lo que se conoce como El itinerario de Antonino. Se trata de una recopilación de todos los caminos del Imperio elaborado por orden del emperador Antonino Augusto Caracalla, que gobernó entre los años 211 y 217 d.C., aunque la copia más antigua conocida se elaboró un siglo más tarde, bajo el mandato de Diocleciano. Con posterioridad se elaboraron varias copias, con diversas inexactitudes, como el llamado Anónimo de Ravena… que no Rávena, como se suele decir equivocadamente en español, esdrújula que sacaba de sus casillas a Gonzalo…

Otra pista arqueológica se conoce como los Vasos de Vicarello: cuatro vasos de plata con forma de miliario hallados en las termas de Vicarello, cerca de Roma. Se cree que fueron exvotos llevados por un gaditano (hispanorromano) y en cuyos laterales están grabados los nombres y las distancias entre las estaciones que llevaban desde Gades hasta Roma.

Contra lo que se suele, o solía creer, El itinerario de Antonino no era un simple mapa de carreteras, al estilo de los de Campsa que llevamos en el coche, no estaba pensado para los simples viajeros que deseaban recorrer el Imperio (aunque les podría valer), sino que estaba enfocado a los recaudadores de la annona. De hecho, no era un mapa en dos dimensiones, sino que eran unos listados de puntos concretos y sus respectivas distancias. A tal fin, en el Itinerario se detallan ciudades, pero también mansio o almacenes, y la distancia en millas entre un punto y otro.

Inexactitudes en el Itinerario de Antonino

Y aquí surgen las dudas: las distancias no siempre coinciden. La milla romana (recordemos: milia passuum, mil «pasos dobles») equivalía a 1.480 metros…pero no siempre era así. En los Vasos de Vicarello las millas, por la causa que fuere, son de 1.841 metros. Y si, como a veces sucedía, se consideraba la «milla olímpica» (por la ciudad griega de Olympos, la de los juegos), entonces daba una longitud de 1.609,72 metros por milla. Aunque ése no fue el principal problema.

Trazando en un mapa las ciudades conocidas y sumando las distancias que las separan, se supone que sería fácil ubicar las poblaciones hoy desaparecidas: bastaría con ir intercalándolas según sus distancias, pero las cuentas no salían. En algunos casos sí coincidían. En otras, por contrario, daban distancias mayores a lo que sería en línea recta. Se achacó en algunos casos a la diferencia en la medida de las millas utilizadas, caso de haber utilizado varias. En otros, a los posibles errores de los sucesivos copistas, que pudieron haber confundido las distancias originalmente citadas.

La «teoría de los acusativos»

Hoy ya nadie, salvo los filólogos, latinistas y algunos ratones de biblioteca, domina el latín. A mí aún me tocó, en mi lejana infancia, estudiar aquellas letanías del rosa, rosae, rosa… Aunque hablemos castellano, lengua romance y por tanto heredera directa del latín, hemos sintetizado muchísimo la compleja gramática latina con la que nos «torturaron» en nuestra niñez. No me voy a extender porque de aquello no se me quedó nada (mi cabeza no dio para tanto) pero por lo que nos atañe para aclarar el lío de las calzadas, sólo comentar que el latín utilizaba seis «casos gramaticales» con los que entre ellos se aclaraban perfectamente para comunicarse. Los casos eran: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Y según la terminación de las palabras, los romanos ya sabían a qué correspondía cada caso.

No me quisiera poner pesado. Como ejemplo, en español nos manejamos con las preposiciones. Si decimos: «el perro de Juanito»…no modificamos la palabra «perro», porque con el «de» ya estamos indicando que ese perro pertenece a alguien (en este caso, a Juanito). Si decimos «trae comida para el perro» tampoco modificamos la palabra «perro», con el «para» ya estamos indicando una acción…¿me voy explicando?.

La gran idea de Gonzalo Arias fue la de proponer la «teoría de los acusativos», no por acusar a nadie, sino por el caso gramatical latino. Otro ejemplo: si el nominativo de Titultia, el mencionar a la ciudad, es así: Titultia, en los Itinerarios aparecería en acusativo, como Titultiam, acabado en «am». Y esa terminación lo que indicaría sería «hacia Titultia«…desde un cruce de caminos, en este caso. Titulcia no estaría «en» el mismo camino, sino «hacia un lado», y a una distancia que, sumada a la de las dos localidades opuestas, ya sí coincidiría con la que se adjudicaba en el Itinerario. Por supuesto la «teoría de los acusativos» fue discutidísima nada más plantearse, aunque por la fuerza de su lógica y al resolver esas distancias «imposibles» ya ha sido -casi- generalmente aceptada entre los expertos.

El fácil recurso de echar la culpa de una letra más o una letra menos a los humildes copistas estaba un poco fuera de sitio. Eran monjes cuyo trabajo estaba dedicado, casi en exclusividad, por su habilidad o por su inteligencia, a copiar los textos a mano, no «se les iban los dedos» en un teclado, como se me van a menudo a mi en el ordenador, o los frecuentes errores en los mensajes del móvil. Y al igual que el valor se le supone al soldado, debemos atribuirles un rigor, una seriedad y una meticulosidad en su lento trabajo que no daba lugar a tales distracciones…además de que ellos si que hablaban latín, y conocían y daban la importancia que tenían a los casos y a las terminaciones.

Muchas veces las localidades mencionadas en el Itinerario están apartadas del camino. Una ciudad, por lo general, sí que era meta o partida del camino. Pero esas localidades apartadas eran muy pequeños poblamientos, las llamadas mansio, en realidad no «mansiones» sino almacenes en los que se iba guardando el trigo recaudado por la annona, aunque a su alrededor se generaran poblaciones de cierta envergadura. Titulcia fue uno de estos casos.

Volvemos a Titulcia y a su localización con Enrique Suja

Conocí los restos de Titulcia en el primer paseo ex-profeso que di con Enrique Suja. Por supuesto, esa localización también ha sido discutidísima por los expertos. Pero la teoría de Enrique se fundamenta en que se halla en una encrucijada de tres grandes vías romanas, las que se han denominado como la XXIX (la denominada ad Lusitania), procedente de Mérida; la XXIII, que se dirige al norte, cruzando la Sierra de Guadarrama, y la XXV, en dirección a Complutum (Alcalá de Henares). Estas eran una parte de las grandes vías o calzadas, las rutas principales del Imperio, obviamente no iguales a las actuales autovías aunque con un uso similar, intercomunicadas entre si gracias a caminos menores como hoy las carreteras comarcales comunican entre sí a las autovías.

Como aclaración, lo de numerar las vías romanas es invento moderno. Lo de ponerlo en números romanos fue porque quedaba más propio. Los romanos les ponían nombre: Via Appia, Via Domitia, Via Lusitanica… lo que tenía su lógica, aunque hoy y por un tema administrativo lo hacemos al revés: lo que antes era la Carretera de La Coruña hoy es la A-6 (antes, Nacional o N-6). Aunque entre nosotros creo que nos aclaramos mejor (yo al menos) si nos dicen, en vez de «tienes que tirar por la A-2», cuando nos dicen: «tienes que tirar por la de Barcelona»…

Mapa de las principales calzadas romanas de Hispania, según Gonzalo Arias

En el dibujo hecho por Enrique Suja de Titulcia y alrededores que inserté al comienzo de esta entrada se ven los trazados de las calzadas XXIX, XXIII y XXV, y sus conexiones intermedias. La XXIX acaba ahí, como tal, y su denominación Per Lusitania lo que nos indica es que su recorrido, al sur de Gredos y paralela al río Tietar en su mayor parte (Gonzalo Arias propuso denominarla «por el valle del Tietar»), transcurría por la provincia romana de la Lusitania, provincia que acababa justo ahí. En esta zona del oeste de la Comunidad de Madrid confluían, supuestamente, varias de las provincias: la Lusitania y Tarraconensis, más tarde desdoblada en Tarraconensis y Cartaginensis, aunque los límites no eran precisos.

Pero un dato que llamó mucho la atención a Gonzalo Arias fue el que, entre los términos municipales de Santa María de la Alameda (Madrid), Peguerinos (Ávila) y Las Navas del Marqués (Ávila) la localización, precisamente, de un monte denominado Cerro Cartagena en mapas antiguos. Aníbal, desde su ciudad de Cartago Nova y con anterioridad al dominio de Hispania por parte del Imperio Romano, estableció o aprovechó un camino anterior que desde allí se dirigía hasta Galicia para el intercambio de dos elementos muy valiosos en la época: por una parte el estaño gallego, del que no había minas en el Mediterráneo, necesario para la fabricación del bronce al fundirlo con el cobre, y por otra parte el esparto del Ager Spartarium, los «Campos del esparto», al sudeste de España, necesario para la manufactura de cordelería para la navegación a vela, aparte de otros usos (prensas para el vino y el aceite, alpargatas, etc.). El «descubrimiento» del Cerro Cartagena como si marcara el final de la provincia romana del mismo nombre, al menos apoyó sus teorías.

Una propuesta para considerar el origen del nombre de Titulcia es precisamente que provenga de Titulus Ulterior: «la ciudad del límite»…del límite con la Hispania Ulterior, por la primitiva denominación romana de la península debida a la división en dos grandes provincias, la Ulterior y la Citerior. A grosso modo, la parte Este, la primeramente conquistada (Citerior), y la parte Oeste, aún semidominada o por dominar (Ulterior). Más tarde y con la península sometida bajo el Imperio, se establecerían otras divisiones administrativas. Titulcia, pues, e inicialmente, estaba en la «frontera».

La Titulcia de Enrique está situada junto al río Aulencia, cerca de su confluencia con el río Guadarrama, entre las localidades de Valdemorillo y Villanueva de la Cañada. En una llanura aluvial, actualmente ocupada por algunos chalets ilegales y junto a una gravera que, día a día (no sé qué quedará de ella), va sacando arena con destino a la construcción. Me enseñó restos de calzada, de clara traza romana, algún solado, numerosos restos de ladrillo y tejas romanas y, en los cortados de 2 ó 3 metros de altura donde las excavadoras han ido sacando arena, secciones de cistas: antiguos silos para grano usados con posterioridad como pozos ciegos donde se tiraban basuras y en cuyos fondos se podían ver más restos cerámicos.

Enrique lleva más de treinta años recorriendo los contornos, haciendo fotografías y descubriendo restos de todo tipo, desde el Neolítico hasta los visigodos, lo que va reflejando en sus escritos, escritos originalmente a máquina (al igual que Gonzalo Arias) y que le animo, si no a publicar, al menos salvaguardar en el ordenador. Mantiene una relación de amor-odio con Patrimonio Nacional a los que ha avisado en bastantes ocasiones de sus descubrimientos pero, o bien por falta de presupuesto para acometer una excavación en serio o bien porque Enrique no es arqueólogo titulado, no le han solido hacer mucho caso.

Pero sí puedo contar que en uno de nuestros paseos para enseñarme unos restos de alcantarillado romano le acompañé a las afueras de Quijorna. Que, por cierto, y según Enrique, el nombre vendría de Quixerona: «donde se recoge la annona«. En un campo allí al lado de las alcantarillas paseamos por una parcela de una superficie como dos campos de tenis, aproximadamente. Estaba recién roturado. Estuvimos un par de horas pisando los terrones, donde fuimos descubriendo numerosos trozos de terra sigillata.. Como aclaración, la terra sigillata (de «tierra o cerámica sellada», por el sello con el que el autor firmaba su obra) era la cerámica de lujo de los romanos: fina, patinada, decorada…cuando un arqueólogo descubre un fragmento de sigillata da saltos de alegría… Aquella tarde pudimos ver numerosos fragmentos de los bordes, fondos de las piezas (con su sello), trozos a veces muy pequeños, a veces vasijas rotas… Enrique opina que «alguien» rico debió vivir allí para acumular tal cantidad de cerámica «de la buena»…

Enrique localiza vías

Las calzadas romanas están en su mayoría destruidas, o han acabado sepultadas bajo caminos posteriores o, en una zona con tantas urbanizaciones como la comarca de la Sierra de Guadarrama no es raro que hayan acabado ocultas bajo los chalets adosados… La vía XXIII (la que se dirige al norte) está para lo que cabe bien conservada y empedrada en su mayor parte. Hace tiempo localizó en las inmediaciones de Villanueva del Pardillo lo que parecía ser un lagar romano donde estaba a punto de construirse una urbanización, y avisó a Patrimonio Nacional. Acudió un arqueólogo que excavó y redactó una memoria…pero cuando acabó, las obras continuaron y actualmente el lagar «descansa» bajo los chalets.

Pero si tienes ojo experto y eres hábil, y Enrique lo es, puedes localizar por el campo evidencias de su existencia. Sobre todo si ya calculas distancias sobre el plano, aproximadamente y por el trazado de restos anteriores por donde «deben» estar. Es una tarea detectivesca, consultando mapas detallados de la zona o con la ayuda inestimable de Google Earth, pero unido a la tarea de campo y con paciencia, con mucha paciencia, da sus frutos.

Enrique ha ido descubriendo poco a poco muchos pequeños tramos, o deduciéndolo por la localización de antiguas villas romanas, o de antiguas fuentes, o utilizando otra fuente de información como son los topónimos o preguntando, como se suele decir, a los viejos del lugar. De esa forma Enrique Suja ha ido reconstruyendo, mitad por pruebas sólidas, mitad por pura deducción, los trazados de las antiguas calzadas. En un mundo como es el de la arqueología, y en un mundo como es éste, con muy pocos restos físicos y la mayoría bastante discutibles, y al igual que le pasó a Gonzalo Arias en vida, la polémica ha estado presente desde sus comienzos aunque, como Enrique me dijo la última vez que le vi, ya pocos expertos se atreven a discutir la evidencia del trazado de las tres vías y de su confluencia: Titulcia.