Nativo australiano con su dingo, un perro semidomesticado

Esta entrada del blog en realidad es un capítulo que, a su vez, forma parte de un trabajo aún pendiente de publicación sobre el mastín: El mastín español. Historia de un compañero, que presenté a un certamen convocado por la Real Sociedad Canina en 1998, y en la que tuve el honor de ganar el segundo premio, en su categoría de razas españolas.

De las muchas razas de perros, y del mastín en particular

Perro: (De or. inc.) m: mamífero doméstico, de la familia de los cánidos, de forma, tamaño y pelaje muy diversos, según las razas. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre (Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Española).

De esta forma tan sencilla describe la Academia de la Lengua al que se define, por antonomasia, como el mejor amigo del hombre. Y, sin embargo, ignoramos muchas cosas de él…demasiadas, quizá…Para empezar, no está claro ni de dónde viene su nombre: perro. Y aunque se ha pretendido buscar en estas palabras resonancias prerromanas por aquello de que no es palabra de origen latino (en latín, perro es: can/canis) lo cierto es que no aparece en castellano hasta el Siglo XII, concretamente en un documento de 1136, la donación al monasterio de Sahagún de una tierras en el «Monte de la Perra». Ya a partir del Siglo XIII su uso se va extendiendo en castellano. Por ejemplo, en un testamento de 1211 se menciona a un difunto toledano: Diego Perro.

Como ya iremos viendo más adelante, perros y pastores aparecen unidos con frecuencia. Los filólogos modernos ven en la palabra «perro» una derivación de las voces pastoriles «urre» o «prrrr» con las que, todavía hoy, se les azuza en la conducción del ganado.

Vivimos tiempos materialistas y hasta nuestro viejo amigo el perro, corre el riesgo de convertirse en otro objeto de consumo más, como si de un coche o una colonia se tratase y, como tal, expuesto a modas y snobismos: todos quieren tener el perro más caro, o el más original, o el más exótico. El mercado de criadores y pajarerías ofrece a los que desean tener un perro y no se conforman con un «chucho» una extensa gama de razas antes desconocidas y para todos los gustos, de todos los tamaños, colores y pelajes.

Hoy se admiten por la Federación Canina Internacional más de cuatrocientas razas. Tal cantidad se debe a la considerable duración del periodo de selección racial, y el abundante número de generaciones transcurridas. Durante este periodo el perro se diseminó por todo el mundo y se supeditó a dos influencias ineludibles: el medio ambiente y el hombre, que inició su selección con el fin de adaptarlo a diferentes funciones. Y aunque hoy en día algunas de aquellas funciones hayan quedado obsoletas, la desaparición de muchas de estas razas se ha evitado por la asunción de una nueva función hoy más importante: cualquier perro de cualquier raza puede ser, simplemente, un animal de compañía.

El perro pasa a ser un símbolo de status social, y el deseo de poseer una raza original, diferente y, si es posible, única, favorece esas modas cíclicas de perros nórdicos, Pit-Bulls, Shar-Peis, Rottweilers, Westies, Labradores, etc, etc, etc, con los numerosísimos problemas para los dueños que, el desconocimiento y las necesidades concretas del manejo de ciertas razas, engendra en una clientela desorientada como, por desgracia, veterinarios y adiestradores estamos acostumbrados a ver.

Pero no se trata de buscar entre las razas exóticas cuando quizá, dando un paseo por el campo, podemos ver en fincas y prados, junto a un rebaño de ovejas, justo lo que quizá estamos necesitando: un perro fuerte e imponente, fiero cuando hay que defender o tierno y mimoso hasta extremos inimaginables en semejante «oso» cuando nos da su afecto. Y, por si fuera poco, adaptado desde hace miles de años al clima de nuestra tierra, a nosotros, en suma. Estoy hablando del mastín.

El triángulo: oveja, mastín y lobo

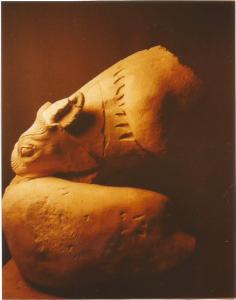

Figura ibera. Lobo devorando a una oveja

Hasta escasos años ha viajado con los rebaños trashumantes y aún sigue guardando, como siempre, fincas y ganados, pese a que su enemigo secular y del que paradójicamente desciende, el lobo, hace lustros comenzó a escasear de forma dramática de nuestras montañas. Porque si para algo fue «inventado» el mastín fue, precisamente, para estorbar entre los otros dos protagonistas de nuestra historia: la oveja y el lobo. Hasta tal punto que si no hubiesen existido éste y aquella, no hubiese hecho ninguna falta un perro como el mastín, con las condiciones de corpulencia e instinto agresivo necesarias para ser el estorbo perfecto entre un predador inteligente y antaño abundante, como el lobo, y la que éste definiría si supiese hablar como su presa ideal por tamaño, escasa agilidad y ausencia de defensas: la oveja. (si tenéis interés ved la entrada El mastín y la Mesta)

Bien es verdad que como animal de compañía tiene sus limitaciones. Cuando se sube al sofá no hay forma de echarle. Con sus 60 u 80 kilos no se le puede coger en brazos como si fuera el Chihuahua de Paris Hilton, y los lacitos no le sientan nada, pero que nada bien. Si pretendemos que nos devuelva la pelota, vamos listos: agotará nuestra paciencia. Y si lo que queremos es un perro adiestrado para presumir ante los amigos y que se siente a la voz de ¡sen!, olvidémonos de monerías, es cabezón como él solo. Pero…¡cómo conmueve esa cara de pobre desgraciado que nos pone si le regañamos por algo!… Y, cuando al atardecer, desperezándose de su larga siesta, renace el instinto guardián y vigila atento sus dominios, te sentirás mucho más seguro si le tienes cerca. Quizá si os cuento su azarosa historia le apreciaréis aún más.

El origen del perro. El problema de la datación

Determinar con cierta aproximación cuando aparece el perro, es una cuestión indirectamente ligada con la aparición del Homo sapiens y, según el criterio subjetivo de la época o del datador, a veces interesa modernizar todo lo posible dicha aparición o, cual anticuarios, envejecer la especie para darle más valor.

Como dataciones pintorescas resulta casi obligado citar al arzobispo de Armagh, James Ussher que, en 1654, calculó la fecha de la Creación del mundo en el año 4004 a.C. basándose en el estudio de la Biblia. Mucho más fino fue John Lighfoot, director del St. Catherine’s College de Cambrigde que, mediante enrevesadas elucubraciones, la situó el 23 de Octubre del año 4004, a.C. a las nueve de la mañana, un domingo, para más exactitud. Por muy surrealistas que nos puedan parecer hoy estas fechas, fueron admitidas e irrebatibles durante dos siglos.

En 1760 Jean-Louis Lecrerc, más conocido como Conde de Buffon, y autor de una Historia Natural, trató de averiguar el tiempo que tardó la Tierra en consolidarse y, con ello, la edad de nuestro planeta. Estudió la rapidez con que se enfriaban unas bolas de hierro candente. La cifra que dedujo, 75.000 años, les pareció a sus coetáneos totalmente descabellada. Hoy día se admite universalmente la teoría darwinista de la evolución, y una cifra de antigüedad para la Tierra de miles de millones de años. Pero a Darwin -como en su época- no le faltan detractores: los «creacionistas», fieles partidarios de la Biblia, siguen dando a la Tierra una cifra de tan sólo 6.000 años, y los seguidores del «creacionismo» están admitidos y sólidamente instalados en la enseñanza de los Estados Unidos, sobre todo en su zona más «carca», lo que llaman «El Cinturón de la Biblia», los estados situados al sureste, entre Texas y Florida.

Métodos físicos

Los fósiles pueden ser situados en el tiempo por tres métodos diferentes: por la geología (estudio de los estratos y substratos en que aparecen), por las secuencias establecidas con otros fósiles y, el más usado, por el estudio de elementos radioactivos que descargan energía a un ritmo constante y se transforman en otro elemento, lo que se conoce como envejecimiento, por ejemplo los isótopos Potasio/40, Carbono/14, etc.

Métodos genéticos. El lobo como antecesor del perro

La genética comenzó estudiando los rasgos externos, o fenotipo: color de los ojos, del pelo, etc. Los avances en la investigación y las técnicas de laboratorio permiten trabajar con proteínas de la sangre (hemoglobina, seroalbúmina, enzimas, grupos sanguíneos, etc.) aislando las cadenas de aminoácidos que las forman, replicándolos o mediante anticuerpos. Las semejanzas o diferencias de estas moléculas de aminoácidos entre especies similares (perro, lobo, chacal, coyote, zorro) nos sirven, a modo de reloj, midiendo el grado de separación que haya entre ellas.

La molécula de ADN responsable de la herencia y funcionamiento de todos nuestros mecanismos aparece en el núcleo de las células (ADNn) por recombinación de los núcleos del óvulo y del espermatozoide de nuestros padres. Hay otro ADN: el ADNm o mitocondrial (de la mitocondria, orgánulo presente en el citoplasma de las células), que heredamos directamente de nuestra madre, siempre vía matrilineal y que por tanto no se recombina como el ADNn, sino que se propaga. En el ADN hay unidades de evolución, fragmentos de sus largas cadenas , grupos de nucleótidos, que sufren pequeños cambios periódicamente, más frecuentes en el ADNm y no confundibles con los debidos a la recombinación que se produce en el ADNn, y que actúan como un reloj, al poder medir esos cambios. El problema es la inexactitud de este reloj:

…la dificultad básica que entraña el ejemplo del ADNm para interpretar la historia evolutiva reciente brota de la propia fuente de otra de sus ventajas: en la reproducción el ADNm se propaga, no se recombina. Se transmite además por exclusiva línea materna; en consecuencia, el potencial de deriva genética -pérdida accidental de líneas- es grande: algún ADNm desaparece cada vez que una generación no deja descendencia femenina… (Alan G. Thorme. «Evolución multiregional de los humanos»).

El ejemplo más ilustrativo sería un barrio poblado por inmigrantes que tuviesen todos el mismo apellido: no significaría que descendiesen todos de una sola persona, sino que todos estuviesen emparentados y se hubiesen perdido los otros apellidos al extinguirse ciertas ramas.

Los estudios genéticos comenzaron a principios de los 70 (Vriesendorp, 1972; Wong, 1974; Fisher, 1976; Richkind, 1978; Clark, 1975; Simonsen, 1976; Braend y Roed, 1987; etc, etc.), mediante electroforesis e inmunología de proteínas y enzimas sanguíneos, y por comparación de los diferentes enzimogramas de lobos, perros domésticos, zorros, coyotes y chacales, deduciendo en todos los estudios la afinidad genética entre perro y lobo, y la lejanía con las demás especies. Robert Wayne, biólogo evolucionista y Stephen O’Brien, geneticista, corroboraron en 1987 la hipótesis de que el perro desciende única y exclusivamente del lobo, estudiando las divergencias aloenzimáticas, relaciones filogenéticas y tiempos de divergencia entre doce grupos de la familia Canidae.

El estudio genético más completo hasta la fecha (en que presenté este trabajo, en 1998) fue realizado en 1997 por un equipo internacional de la Universidad de California, en Los Ángeles, dirigido por Robert Wayne, y en el que figuraba un español: Carles Vilá. Este estudio se hizo con muestras procedentes de 162 lobos (de Norteamérica, Europa y Asia), 5 coyotes, 12 chacales, 140 perros de diferentes razas y 5 cruces. En el ADNm obtuvo haplotipos: secuencias particulares de una zona conocida como región control, con altas tasas de mutación, relacionando los haplotipos para agrupar las secuencias caninas y lobunas en claves o grupos.

Este estudio es homologable a los que se han hecho recientemente para comprobar los teóricos y posibles cruzamientos entre el Homo sapiens (Hombre de Cromagnon, u hombre actual) y el Homo neanderthalensis (Hombre de Neanderthal, extinto), y de donde han podido deducir que sí, que hubo «mestizos» resultados de algunos cruzamientos y que en nuestros cromosomas de hombres modernos, hay aproximadamente un 2% de genes del Neanderthal. En cuanto al perro-lobo y resumiendo las conclusiones de tan compleja investigación:

1.- El lobo es el único antecesor del perro. Quedan descartados, por diferencias genéticas marcadas, coyotes y chacales.

2.-Aparecen dos líneas maternas visibles (no se pueden contar, obviamente, las líneas extintas). En dos ocasiones posteriores, al menos, se registra en los genes un cruce de lobo y perra, pero contra lo que cabría pensar es excepcional: los proto-perros sólo se cruzan entre sí.

3.-Las tres cuartas partes de todos los perros actuales tienen un linaje originario de una única hembra.

4.- No hay razas caninas puras: en las razas estudiadas, 67 en total, no se presenta uniformidad de haplotipos, están todas recombinadas.

5.- Por datación genética y comparando las diferencias lobo/coyote, lobo/chacal, lobo/zorro, etc., se calcula la separación entre lobo y perro en un tiempo máximo de 135.000 años, un plazo muchísimo mayor que los 14.000 años aceptados hasta ahora por la aparición de fósiles de perro, distinguibles anatómicamente de los de lobo.

Aquí es donde ha estallado la polémica entre los distintos investigadores, ya que las secuencias de mutación mitocondriales tienen una tasa de regularidad bastante accidentada, lo que les convierte en relojes poco exactos.

…la fecha es bastante dudosa, son 135.000 años, 300% arriba o abajo… (O`Brien)

Los que se dedican a investigar los hallazgos arqueológicos son todavía más escépticos:

…No hay huesos que sugieran perros ni ningún otro animal doméstico, ni remotamente próximo a esa fecha. Si así fuera, el mejor amigo del hombre estaría a su lado royendo huesos cuando los humanos modernos aparecieron en África, lo cual es altamente improbable (Richard Klein, paleoantropólogo de la Universidad de Stanford).

De cualquier manera, la fecha de la domesticación se adelanta bastante más de los 14.000 años que se pensaba en razón de los hallazgos fósiles de perros como tal. Wayne argumenta que no hay fósiles de perro anteriores a esa fecha porque los proto-perros eran, anatómicamente, lobos, y por tanto indiferenciables de los fósiles de lobo que sí aparecen con frecuencia en todos los yacimientos arqueológicos del paleolítico. Se produce una diferencia genética precoz por el aislamiento y los cruces entre los proto-perros. Los cambios anatómicos surgirán con el tiempo.

Existe una explicación etológica al razonamiento de Wayne: los lobos, por contacto muy temprano, constante y prolongado con los humanos, y por el fenómeno de la impregnación, no aprenden la conducta social de los lobos adultos, se «olvidan» que son lobos, y los que quedan en los núcleos humanos irán creciendo aislados de sus parientes salvajes, sin mezclarse, formando una línea genética propia, cual emigrantes que se separaron de su tierra original.

Primeros restos fósiles de perro

Los primeros restos fósiles de perros aparecen en el paleolítico, pudiéndose calcular su antigüedad con un método tan preciso como el Carbono-14, y encontrándose en lugares tan distantes unos de otros como la cueva de Palegawra en Irak (12.000 años), Jaguar Cave en Idaho, USA (10.400 años), Star Carr en Inglaterra (9.500 años), Devil`s Law en Australia (8.000 años), Monteburr en Australia (8.000 años), Xian en China (6.800 años), Benton en Missouri, USA (5.500 años), Pont D`Ambon en Francia (9.700 años), Senckemberg en Alemania, Siberia, etc.

Todos estos restos de Canis familiaris presentan marcadas diferencias anatómicas con el lobo, Canis lupus: estudios de morfología dental (Olsen&Olsen, 1977) y craneal (Clutton-Brock, 1976; Robert Wayne, 1986) así lo demuestran. Otra característica a destacar es que casi todos estos restos presentan huellas inequívocas de haber sido devorados: aparecen chamuscados o presentan raspaduras y señales de haber sido descarnados, o los cráneos aparecen abiertos, para extraer el cerebro. El primer resto de convivencia «cariñosa» fue el hallazgo en una tumba de la cultura natufiense del esqueleto intacto de un perro joven junto a un esqueleto humano, en el oasis de Ain Mallaha, al norte de Israel, de una antigüedad aproximada entre 10.000 y 12.000 años.

En España, los primeros restos fósiles hallados se localizan en cuevas del País Vasco. Antropólogos de reconocido prestigio como Barandiarán y Jesús Altuna han excavado yacimientos en Euskadi, como los de Lezetxiki en Mondragón, Marizulo en Urmieta o Urtiaga en Deva, en las que se han hallado restos de perros, con una antigüedad máxima de 8.700 años. En la cueva de Lezetxiki aparecen restos de perro en diferentes niveles. El más reciente es el enterramiento de un varón joven junto a un perro, de hace aproximadamente 5.000 años. En la cueva de Marizulo, el fósil más antiguo se calcula en 6.500 años, pero hay un hallazgo posterior muy interesante: el enterramiento de un hombre junto a un perro (sin cráneo) y junto a un cordero intacto de tres meses, datado hace 5.500 años. El resto de perro más antiguo es un colmillo inferior, aparecido en la cueva de Arenaza (en 1979), datado en algo más de 8.000 años, aunque en un principio y llevados por el inevitable entusiasmo se dató (en Madrid) regalándole 2.000 años de más…ya lo decía al comienzo refiriéndome a los anticuarios: cuanto más viejo, mejor.

Pero no todos los restos arqueológicos van a ser fósiles. Un animal que, más tarde, será tan retratado como el perro, aparece fugazmente en la pintura rupestre. En España aparece en una representación en la Cueva de la Vieja de Alpera, Albacete, donde podemos ver algo parecido a un perro ayudando a unos arqueros en la caza del ciervo. En el sur de Argelia tuve la oportunidad de ver la figura de un perro en escenas de caza, dentro de la extensa zona de pinturas rupestres de Tassili N’Adyer

Pintura rupestre en el Tassili N’Adyer, al sur de Argelia

Cueva de La Vieja, en Alpera.

Las Las dos anteriores (Tassili N’Adyer y Cueva de la Vieja) son más o menos conocidas y han sido más representadas. Esta última es casi desconocida, por hallarse en el desierto al sur de Argelia, en una zona muy alejada de zonas pobladas y de los circuitos habituales. Representa una escena de caza: un grupo de perros cercando un antílope, y se halla en el Ued Tebobaren, en el Tassili Tin Eggoleh

Las Las dos anteriores (Tassili N’Adyer y Cueva de la Vieja) son más o menos conocidas y han sido más representadas. Esta última es casi desconocida, por hallarse en el desierto al sur de Argelia, en una zona muy alejada de zonas pobladas y de los circuitos habituales. Representa una escena de caza: un grupo de perros cercando un antílope, y se halla en el Ued Tebobaren, en el Tassili Tin Eggoleh

La domesticación del lobo. Teorías sobre el origen del perro: los antepasados

El eslabón perdido: Studer, en 1901, propuso el origen del perro a partir de un antecesor salvaje y desaparecido, el Canis ferus. La principal objeción a esta teoría es que, mientras hay numerosísimos restos fósiles de todos los cánidos salvajes, no se ha encontrado ninguno de perro con anterioridad al año 13.000 a.C. Además, en todas las especies domesticas existe o existió su agriotipo o antepasado salvaje: de la oveja, el muflón; del caballo, el tarpán; de la gallina, el gallo bankiva; de la vaca, el uro, etc. ¿Dónde estarían los antepasados salvajes del perro que no se domesticaron?. Respuesta: el lobo. De todas formas, esta teoría fue defendida en fecha tan relativamente reciente y en un sitio tan «serio» como el Primer Coloquio de las Ciencias en París, en 1976.

El chacal: teoría defendida por Geoffroy Saint-Hilaire y apoyado por los estigmas morfológicos por Hubbler y Keller en el mismo Coloquio de París, en 1976. Fue rebatido por Francis Peters mediante estudios odontológicos: en el chacal, los dientes son más estrechos que en el perro, cuando la domesticación tiende, precisamente, a la reducción dental.

Cruces de chacal y lobo: el principal valedor de esta teoría fue el Premio Nobel de Medicina en 1973, Konrad Lorenz, padre de la etología, y precisamente por el enorme prestigio que confiere ser merecedor del Nobel, ha sido una teoría universalmente aceptada hasta prácticamente hoy. Segun Lorenz, en su libro: Cuando el hombre encontró al perro, éste proviene de cruces en diferente proporción de lobos y chacales, dando razas más «lupoides», más agresivas, con más sangre de lobo, entre las que Lorenz incluyó las razas tipo Spitz como los nórdicos o los terriers, o bien más «chacaloides», menos agresivas, con más sangre de chacal, entre los que Lorenz incluyó a los bracoides o perros de caza, según el diferente porcentaje de uno o de otro.

Sorprendentemente Konrad Lorenz se rebatió a sí mismo en otro libro posterior: Mis pecados entusiastas, descartando que el lobo hubiese intervenido en el origen del perro, influído esta vez por Charles Darwin, el impulsor de la teoría de la evolución que, en su obra clave, El origen de las especies, dijo: …el antecesor y el sucesor no pueden coexistir; o uno, u otro… Darwin lo aseveró por lo que pensó que tiene de cierto en las especies salvajes…pero una cosa es la evolución, y otra la domesticación. En los animales domésticos y como acabamos de ver, coexisten con su «agriotipo», con su antepasado salvaje.

La aproximación al hombre

Adopción como mascotas: se ha propuesto que el lobo se domesticó al cuidar los niños como mascotas cachorros que, una vez crecidos, se quedaban en casa. Es cierto que los niños de las tribus actuales de cazadores/recolectores, cogen animalitos con los que se entretienen: monitos, loros, lagartos, etc. También es cierto que estas mascotas suelen acabar en la cazuela. No cabe la menor duda de que los lobeznos serían bien recibidos con los niños y que el estrecho contacto con éstos sería un buen estímulo para la interacción social con los seres humanos.

Pero no hay que confundir causa-efecto, y ver en los cachorros un regalo, como si el Paleolítico fuese una sociedad de tipo consumista, como la presente. Como ejemplo parecido, también en los pueblos los niños se encariñan con un corderito, un conejo, un lechón o una ternera a los que miman y con los que juegan…y se llevan un buen berrinche el día que a la presunta mascota les toca cumplir con el triste papel al que, desde un principio, estaba destinada.

Colaboración en la caza: es la tesis más extendida en cuanto a cómo el hombre y el lobo comenzaron a ayudarse, a ser mutuamente necesarios. Con unas mínimas nociones de etología cualquiera podrá entender que el lobo tiene un periodo clave de adaptación, hasta las seis u ocho semanas de edad. En el perro el período es un poco más largo, hasta los tres meses, y un perro que no haya tenido un contacto estrecho con seres humanos, a partir de esa edad será un animal tímido y arisco. Un lobezno a partir de los dos meses será, como mucho, «domable», pero no doméstico. Y un lobo adulto, con una conducta adquirida en condiciones normales lo tiene clarísimo: podrá seguir a los cazadores para después carroñear cuando éstos se hayan alejado, pero jamás permitirá que se le acerquen y, mucho menos, a sus cachorros.

El lobo como alimento para el hombre: las teorías más recientes explican la aparición del perro merced a la selección que las mujeres de las tribus nómadas del Paleolítico realizaron con los cachorros de lobo, capturados en su búsqueda constante de alimento, bien por haber matado a la madre, bien por localizar las camadas en las madrigueras.

En los cachorros menores de un mes, en vez de comérselos directamente como era lo habitual, las madres que habían perdido a sus hijos (la mortalidad infantil era elevadísima) aliviaban la congestión de sus pechos amamantando los lobeznos y, de paso, los engordaban para su consumo más adelante. Esta crianza que hoy nos puede parecer tan extraña la siguen realizando hoy día tribus cazadoras de Asia, África y Sudamérica con lechones y perritos, y es casi seguro que en el Paleolítico se produjese de forma paralela en diferentes regiones geográficas, como el hallazgo de los fósiles nos sugiere.

Como dato curioso me refirieron que allá en los años cincuenta, aún era costumbre en la provincia de Salamanca, cuando alguna mujer por cualquier motivo debía quitarse la leche, criar amamantando un perrito y, de esa forma, ir retirándose la leche poco a poco sin el riesgo de las dolorosas y peligrosas mastitis. Y para cuando el perrito ya no era necesario, por haberse resuelto el problema, se le sacrificaba: no se le permitía vivir, quizá por evitar el «mal rollo» de ver por el pueblo un perro criado por una mujer, o que un perro resultase «hermano de leche» de otros niños que viviesen en la misma localidad.

Lobeznos llevados a una tribu con mes o mes y medio se integrarán con facilidad, y si encima han sido amamantados, aún mejor, porque el contacto físico directo favorece extraordinariamente los vínculos con el resto de su nueva «manada». El número de lobeznos en una camada oscila de 4 a 9. En una camada completa el cachorro más grande suele ser el más agresivo (el futuro lobo líder de la manada suele haber sido el mayor de la camada), mientras que el más pequeño está acostumbrado a la sumisión al ser molestado por sus hermanos o, lo que es igual, cuando crezca será el menos «problemático» a la hora de tenerlo entre la gente. Y, a su vez, los niños y las mujeres muestran una atracción especial por los cachorros más pequeños de las camadas.

Los lobeznos nacen con los pabellones auditivos y los ojos cerrados, y las orejas pegadas a la cabeza. Durante 21 días son amamantados por la madre. Al cabo de esas tres semanas los cachorros comienzan a enderezar las orejas y a explorar el mundo exterior, fuera del cubil. A los 30 días vocalizan los primeros aullidos. Hasta entonces emiten sólo pequeños ladridos y gazñidos.

La impregnación y la neotenización

El fenómeno de la impregnación fue descrito por primera vez por el austriaco Konrad Lorenz, al que se considera el padre de la etología y del que ya hemos hablado por su teoría del origen del perro como consecuencia de cruces entre lobos y chacales. Konrad Lorenz fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1973 por sus estudios sobre etología, junto al zoólogo holandés Nikolaas Timbergen.

Konrad Lorenz con sus ocas

Lorenz descubrió este fenómeno cuando al empollar unos huevos de oca, los pollitos comenzaron a seguirle a él como si fuera su madre, al ser lo primero que vieron moverse nada más romper el cascarón. Las ocas son especies precociales, o lo que es lo mismo: capaces de moverse y de alimentarse nada más nacer. Lo lógico es que lo primero que vean en su vida sea a su madre, a la que seguirán para su protección, pero pueden seguir a perros, vacas e incluso tractores, y son famosos los documentales sobre Konrad Lorenz caminando o nadando por el Danubio, con los pollos siguiéndole.

La palabra neotenia comenzó a utilizarse aplicándola a animales como el ajolote, una especie de salamandra mexicana capaz de reproducirse de manera precoz, aún en estado larvario y sin completar el desarrollo, como una adaptación a sequías que dejaban sin agua los charcos donde viven. Más tarde se aplicó la palabra neotenización a la persistencia, más allá del periodo infantil, de caracteres físicos infantiles.

Todos los mamíferos cuando son cachorros (focas, monos, lobos, ciervos, ratones, el hombre…) presentan unos caracteres externos neoténicos: frente abombada, ojos grandes y de mirada fija, hocico chato, boca pequeña, formas redondeadas, lo que confiere un aspecto indefenso, como de osito de peluche, con la doble misión de provocar en los adultos una actitud protectora y de evitar en éstos una conducta agresiva.

En el caso de los lobos y por neotenización psíquica entendemos la propensión a buscar el contacto físico, la docilidad o conductas apaciguadoras propias de un lobezno y que podemos ver perpetuadas en muchos perros, tales como tumbarse panza arriba y dejar escapar gotitas de orina, o como el lamer la cara de los adultos, conducta que en la naturaleza provoca la regurgitación de la carne semidigerida con la que los padres van destetando a sus crías. Por neotenización física en los cachorros menos desarrollados entendemos el retraso en el crecimiento, la persistencia de las orejas caídas, ladrar en vez de aullar, etc., lo que favorece precisamente mantener los caracteres protectores.

Lo de la neotenización psíquica nos alcanza a todos, no sólo a los lobos. Basta ver la típica escena de una pareja de enamorados para entenderlo. Ese «portarse como críos» de las parejitas, ese «pichurrín», «cosita», «cielín»…acompañado de gestos, morritos y arrumacos en el fondo no es más que una estrategia biológica. Al «portarse como un niño» lo que se pretende es apaciguar los posibles rechazos o actitudes agresivas del otro.

Los lobeznos criados entre seres humanos van a sufrir un doble proceso de neotenización, física y psíquica. Cuando más adelante haga falta echar mano a cualquiera de los lobeznos ya más gorditos, más crecidos para preparar el menú, la elección entre el más grande, con más genio, posiblemente mordedor, y el más «canijo» de la camada, más tranquilo, más dulce, se decantará con toda seguridad por preservar la vida de este último. Y si la temporada fue buena, no hace falta comerse a todos y los cachorros viven lo suficiente para alcanzar la madurez sexual, a éso de los 6 o 7 meses de edad, no resulta difícil pensar que los caracteres neoténicos se irán fijando, poco a poco, generación tras generación, heredándose aquellos caracteres ya más perrunos que lobunos.

Queda una duda. ¿Cómo se podrían ir manteniendo aquellos caracteres neoténicos en los proto-perros sin mezclarse con los lobos que abundaban por todos lados?. Es muy posible que algunos proto-perros se escaparan de la tribu al alcanzar la madurez sexual llevados por su instinto, pero en los que se quedaron junto a nosotros y según los estudios genéticos realizados por Robert Wayne de los que hablé anteriormente, se mantuvieron unas líneas puras durante decenas de miles de años, con algún esporádico cruce con lobos. La explicación podemos encontrarla en que, tras criarse con seres humanos, los lobos sometidos a impregnación no «saben» relacionarse con los lobos salvajes, ya que sus pautas de conducta no coinciden.

En el caso de los lobos el periodo crucial para la socialización alcanza hasta los 20 ó 30 días como máximo. En los perros, hasta las diez o doce semanas, fase en la que el cachorro aprende, se «impregna» de los hábitos sociales de sus progenitores. Decíamos al comienzo que un perro que no haya tenido trato directo con seres humanos será para toda su vida un animal arisco y asustadizo. Un lobezno capturado a partir de los dos meses ya no se integrará y tendrá instintos huidizos y agresivos.

Grabado de lobo en De varia commesuracion para la Esculptura y Architectura, De Juan de Arfe y Villafañe, orfebre y grabador. 1585

En los perros la falta de socialización afecta al trato con sus propios congéneres. Los veterinarios vemos con mucha frecuencia problemas por falta de socialización en perros criados desde muy cachorros sólo con personas y que a la hora de pasear por los parques se asustan muchísimo si ven que otro perro se acerca a olfatearles. Y a la hora de pretender cruzarles el instinto no lo es todo, los problemas son aún mayores: perros y perras que no «saben» lo que tienen que hacer, que no reconocen al otro como potencial pareja, que se rechazan a mordiscos aún estando en celo, asustados… Como muy agudamente señala el título de un libro del que lamento no recordar el nombre de la autora (actriz o presentadora, creo): Duquesa no sabe que es una perra.

La agresividad en el perro

Cuadro de ataque de un perro rabioso

Los veterinarios estamos acostumbrados, por desgracia, a ver numerosos casos de alteraciones de conducta, favorecidos a menudo por el desconocimiento que bastantes propietarios tienen acerca de cómo educar o, lo que es igual, como interrelacionarse con su animal, supuestamente de compañía. Este problema se ve incrementado, como decía en la introducción, por la tendencia consumista de tener la raza de moda, razas que a veces nos deparan desagradables sorpresas como un carácter fuerte, no apto para todos los públicos, o un temperamento que dificulta una educación y una convivencia normales.

Sólo por poner un ejemplo: la tendencia a la fuga en las razas nórdicas, tan de moda hace unos años. Y aunque está claro que dentro de cada raza, incluso dentro de cada camada aparecen diferentes personalidades, un factor determinante para el carácter sociable de un perro está relacionado con sus caracteres neoténicos, aquellos que heredaron de aquellos lobitos más reposados. Pero una cosa es un perro «escapista», y otra muy diferente y mucho más preocupante es un perro agresivo. Es un asunto como para tomárselo muy en serio. Unos pocos datos:

-En Francia, un estudio hecho en 1988 sobre los 10 últimos años: 12 casos de muertes en personas atacadas por perros.

-En Alemania, sólo en el año 1985, 5 muertes, y de 1985 al 88, 35 ataques graves (sin víctimas mortales).

-En los Estados Unidos, del año 1979 al 1996, 183 muertes.

-Y para finalizar, en España, del año 91 al 2005, 17 muertes por agresión de perros.

Sólo como ejemplo, y aunque son datos ya un tanto antiguos, en la década comprendida entre los años 1968 y 1978, en los Estados Unidos se registraron un millón de casos de personas atacadas por perros, algunas con desenlace fatal. El 60% de los perros que se sacrificaban allí fue por problemas de agresividad o conductas conflictivas, aunque hoy afortunadamente haya terapias eficaces y se calcula que sólo se sacrifican por esa razón el 1%. Pero no hay que olvidar que un porcentaje de las agresiones no son sólo por problemas emocionales. Se calcula que entre un 15 y un 20% de los casos el origen era una causa orgánica: cuadros de dolor que vuelven al perro más irritable, o por casos de disfunción cognitiva, lo que a veces le impide reconocer a su propio dueño.

En 1985, Benjamin L. Hart y Lynette A. Hart, etólogos de la escuela de veterinaria en la Universidad de California, en Davis, publicaron un artículo en el boletín veterinario J.A.V.M.A. titulado (traduzco): “Selección de los perros sobre la base de análisis de agrupamiento de perfiles de comportamiento de la raza”. Analizando 30 razas caninas, vieron más porcentajes de agresividad en aquellas menos neotenizadas (con orejas tiesas y cola enroscada, como los Nórdicos, los Terrier o los Chow-Chow), y menor porcentaje de agresividad en las razas más neotenizadas (de orejas y cola caídas, como los de caza, por ejemplo).

Los especialistas en etología canina establecen una lista de nueve parámetros para evaluar la sociabilidad de un perro:

-excitabilidad

-morder a los niños (los niños inquietan mucho a los perros por su tamaño y sus correteos)

-ladridos excesivos

-naturaleza juguetona

-obediencia

-ladridos de perro guardián

-agresividad hacia otros perros

-dominancia sobre el dueño

-territorialidad

Sobre esta lista y añadiendo dos más, los autores anteriormente citados, Benjamin L. Hart y Lynette A. Hart, publicaron el libro: “El perfecto cachorro. Cómo escoger un perro por su conducta”, donde reflejaron la evaluación hecha sobre 56 razas caninas, hecha por 48 veterinarios y 48 adiestradores. Comparándolas todas establecieron los dos extremos, las dos razas radicalmente opuestas:

-el “mejor”, el más tranquilo, doméstico y menos problemático, el Golden retriever.

-el “peor”, el más conflictivo, el Scottish terrier.

Los machos, debido a su hormona, la testosterona, tienen más tendencia a la dominancia y a las agresiones. Aunque las hembras suelen ser mejores guardianas de su territorio, los machos dan más problemas: tendencia a la fuga (instinto de diseminar sus genes), agresividad con otros perros, intentos de dominancia dentro de la familia (para escalar a la posición de “macho alfa”), más ladradores… Sencillamente, necesitan más control. En cualquiera de las razas se puede aplicar el Test de Campbell a las siete semanas de edad, para observar el grado de respuesta y predecir su comportamiento futuro, basado en cinco estímulos: atracción social, seguir al adulto, obligación, dominancia y dignidad.

Está claro que, en muchas ocasiones, lo que uno necesita precisamente es un perro fiero, que ladre y que defienda como es el caso del mastín cuando guarda sus propiedades. Pero como se ve en estos estudios, si lo que uno quiere es un perro de compañía para la casa habrá que pensar otras opciones…independientemente del espacio que se le pueda ofrecer. La reciente moda por los Retrievers o ,últimamente, por el Border Collie parece que, esta vez, está bien encaminada.

¿Por qué los lobos?

Camada de lobeznos

Si tuviésemos que amamantar un animal -es un caso- tendríamos que considerar varios factores. Los lobeznos tienen una boca «blandita» y no echan los dientes hasta los quince días. Los rumiantes (cervatillos, cabritos), por contra, nacen ya con los dientes inferiores, chupan con fuerza y dan topetazos en las ubres, con lo que su crianza para una mujer sería molesta, incluso dolorosa. Las patas de los lobeznos son suaves y almohadilladas, mientras que las de los rumiantes tienen duras pezuñas con las que patalean al menor susto. Pero además de las indudables ventajas a la hora de ser amamantados, los lobos presentan otras ventajas cruciales para la convivencia con las tribus del Paleolítico.

Los lobos poseen un instinto social y jerárquico que les ayudaría a integrarse en un grupo también social, y con una escala jerárquica. Son menos tímidos que los rumiantes, permanecerán cerca de las personas en vez de tender a la huída. Los lobeznos poseen unos hábitos higiénicos innatos por lo que tienden a salir fuera de los cubiles para hacer sus necesidades a partir de los tres o cuatro meses de edad ( por increíble que les parezca a muchos desesperados dueños de perros con un transtorno de conducta, de eliminación en este caso), al contrario que los rumiantes, que defecan donde les apetece y muchas veces al día.

Los cánidos aprovecharían para su alimentación cualquier resto de la comida de los humanos, mientras que alimentar un herbívoro con la cantidad de forraje que necesita, en plena época glacial y con todo cubierto de nieve, sería un auténtico problema logístico. Otra ventaja es la ayuda que sus ladridos supondrían como advertencia de posibles peligros, de la presencia de fieras o tribus enemigas. Y otra ventaja, no menos importante para considerar, es el tamaño. Un lobo-perro se acurruca en cualquier rincón, sin estorbar. Los ainus, población de origen caucásico que habitaban la isla de Hokkaido, al norte del archipiélago del Japón, capturaban un osezno al que amamantaban y criaban en familia hasta que tenía un año, cuando el tamaño del animal le volvía incómodo para la convivencia, incluso peligroso, momento en el que se le sacrificaba ritualmente para después comer su carne.

Subespecies de lobo y origen de las razas caninas

El lobo es un animal sumamente adaptable a diferentes climas y temperaturas, habiendo colonizado toda clase de biotopos, desde los hielos árticos hasta los desiertos de Arabia. Se reconocen 32 subespecies de lobo repartidas por todo el Hemisferio Norte. De algunas de estas subespecies van a surgir los troncos básicos de donde proceden todas las razas caninas.

En el Mesolítico y en el Neolítico el hombre ya ocupa asentamientos estables y ha comenzado a domesticar ganado y a cultivar plantas. Los fósiles de perro presentan ahora diferencias notables de tamaño y constitución física. Los suizos fueron los pioneros en describir estos grupos de perros primitivos, al estudiar la cultura de los palafitos que se desarrolló a la orilla de los lagos alpinos. En el Museo de Historia Natural de Berna existe un departamento: la Fundación Canina Albert Heim, en honor al doctor Heim, veterinario y cinólogo, donde se trata de la anatomía comparada, con un importante fondo de restos fósiles caninos.

-en 1862 Karl Luwdig Rütimeyer describió el Canis lacustris, más tarde rebautizado como Canis familiaris palustris, al que se conoció como el «perro de las turberas», por hallarse sus restos en los lagos suizos y turberas de Dinamarca.

–en 1878 Woldrich describió el Canis familiaris intermedius, de la Edad del Bronce, en Austria.

-en 1901 Studer hizo una clasificación y describió al Canis familiaris intermedius y al canis familiaris inostranzewi, de yacimientos de la Edad del Bronce en Checoslovaquia (2.000-3.000 a.C.).

Aparecen restos por toda Europa: Dimitri Anuschin describe C.f. inostranzewi en 1915, en Rusia; Alois Jeitteles describe C.f. metris-optimae en 1958, en Austria; Joachim Boessneck en 1962 describe restos de ocho perros en el yacimiento de Seeberg-Burgäschisse-Süd, en Suiza. En España Jesús Altuna, en 1972, describe restos de C.f. inostranzewi y de C.f. intermedius en Marizulo…

En 1963 Frederik Zeuner, en su libro A History of Domesticated Animals estableció una primera clasificación con los diferentes tipos de perros prehistóricos. Mas tarde el japonés Soichi Tanabe, tomando como base la de Zeuner y con una base mucho más científica propuso una nueva clasificación a partir de las diferencias que encontró al investigar, mediante electroforesis, dos enzimas de la sangre: LAP (Leucín-aminopeptidasa) y GPI (Glucosa-fosfatoisomerasa), y variantes de la Hemoglobina (el pigmento de los glóbulos rojos), a lo largo de los años 1974, 1977 y 1978. Sus conclusiones fueron las siguientes:

-hay un grupo de razas, en el eje Norte de China-Corea-Sur del Japón, con diferencias genéticas marcadas respecto a los perros europeos…excepto el Dálmata, raza por otra parte con un metabolismo un tanto peculiar: es el único perro que puede padecer «gota».

Akita Inu (o perro de Akita), la variedad americana, con hocico negro

-que los perros del Norte de Japón (islas Hokkaido y Kuriles) tienen similitudes genéticas con los del Sur de China (Taiwan), Este de La India (Bangladesh) y algunos europeos. Curiosamente esta «isla» de perros diferenciados a los del resto de Japón coincide con la distribución de los ainus (a los que mencioné por su captura y cría de cachorros de oso), población de rasgos caucásicos similares a los europeos: piel blanca, ojos claros, muy velludos, ausencia de rasgos mongoloides como el pliegue epicántico y de origen incierto, que vivían aislados en Hokkaido y Kuriles, rodeados de pueblos mongoloides y separados por miles de kilómetros de las poblaciones caucasoides más próximas.

Tanabe, como buen japonés, añadió a la clasificación de Zeuner el grupo de los perros japoneses y tomando como punto de partida las subespecies de lobo diseñó el árbol genealógico del perro:

-lobos del norte: o Canis lupus lycaon, que daría origen al «perro de las turberas», antepasado de las razas tipo Spitz: de orejas tiesas y colas enroscadas (nórdicos, Chow-Chow, terriers, etc), los «lupoides» que decía Konrad Lorenz.

–lobo chino: o Canis lupus chanco, que daría origen a los perros del Norte de China, Corea y japón.

–lobo de Arabia: o Canis lupus arabs, que daría origen a los cuatro troncos básicos de las razas europeas y asiáticas:

*Canis familiaris metris-optimae, antecesor de los perros ovejeros.

*Canis familiaris intermedius, antecesor de los perros «bracoides»: Spaniels, sabuesos, etc

*Canis familiaris leinieri, antecesor de los «graioides»: galgos, lebreles, etc

*Canis familiaris inostranzewi, antecesor de los molosos y de nuestro mastín.

Ahora bien, según el índice total de subespecies del lobo citadas por el historiador y naturalista Ramón Grande del Brío en su obra El lobo ibérico, las citadas por Tanabe no serían las correctas. El Canis lupus lycaon, supuesto antepasado del «perro de las turberas», es una subespecie que habita tan sólo la costa atlántica de Norteamérica. La subespecie presente en el norte de Europa y Asia es el Canis lupus lupus. En cuanto al lobo chino, Canis lupus chanco, Grande del Brío no menciona a esta subespecie, sino al Canis lupus laniger, presente en el norte de China y Mongolia.

Y en cuanto al lobo de Arabia, la distribución del Canis lupus arabs se limita a una pequeña zona montañosa en el sur de la península arábiga, en los países de Yemen y Omán. La subespecie de lobo presente en todo Asia Menor, desde el Mediterráneo hasta La India, es el Canis lupus pallipes.

El lobo de La India como antepasado de los perros europeos

Posiblemente el supuesto origen de los perros tipo Spitz a partir de lobos nórdicos no sería verdad si tomamos como referencia las investigaciones sobre genética de Robert Wayne. Tanabe, siguiendo a Zeuner, pone a los Spitz en un grupo aparte, descendiente de los lobos del norte pero, si bien es cierto que halló diferencias genéticas entre los perros japoneses que demuestran un origen distinto, no las encontró, porque no las hay, entre los Spitz y el resto de las razas europeas. Según Robert Wayne, de haber una cierta lejanía en el origen las diferencias genéticas serían evidentes y, volvemos a insistir, el caso es que no existen tales diferencias.

Ahora es cuando parece que todo va encajando: tenemos una subespecie, una zona y una época.

-Una subespecie, el Canis lupus pallipes o lobo de La India, del grupo de los lobos rojos, de menor tamaño que los europeos al vivir en regiones más cálidas. Más «interactivo» con el hombre: existen varios casos reales y bien documentados, de niños adoptados y criados por lobos salvajes en La India, al estilo de Mowgly, el protagonista de El Libro de la Selva. Y ningún caso documentado en Europa, quitando mitos como el de Rómulo y Remo. Para colmo, no aúlla sino que emite ladridos cortos…el candidato idóneo para la impregnación.

-Una zona, Oriente Próximo, cruce de caminos y punto de partida desde donde se difunden hacia Asia y Europa los Homo sapiens procedentes de África. Zona con abundante presencia humana y de Canis lupus pallipes desde los tiempos más remotos.

-Una época, finales del Neanderthal y comienzos del Cro-Magnon, hace unos 40 ó 50.000 años, lo que está ya más cerca de los cálculos de Robert Wayne.

Tenemos todos los ingredientes para que la mayonesa salga buena: pudo adaptarse a nosotros una subespecie de lobo más susceptible para la domesticación que otras, en una zona crucial y en un momento en que el hombre de Cro-Magnon comienza a expandirse adoptando y llevando con ellos sus proto-perros por toda Europa…lagos suizos incluídos, dando origen entre otros al famoso «perro de las turberas» y, entre otros muchos más, a nuestro querido mastín.

Pero el cómo van surgiendo las razas caninas…ése es un tema para otra entrada.